桜の浮世絵

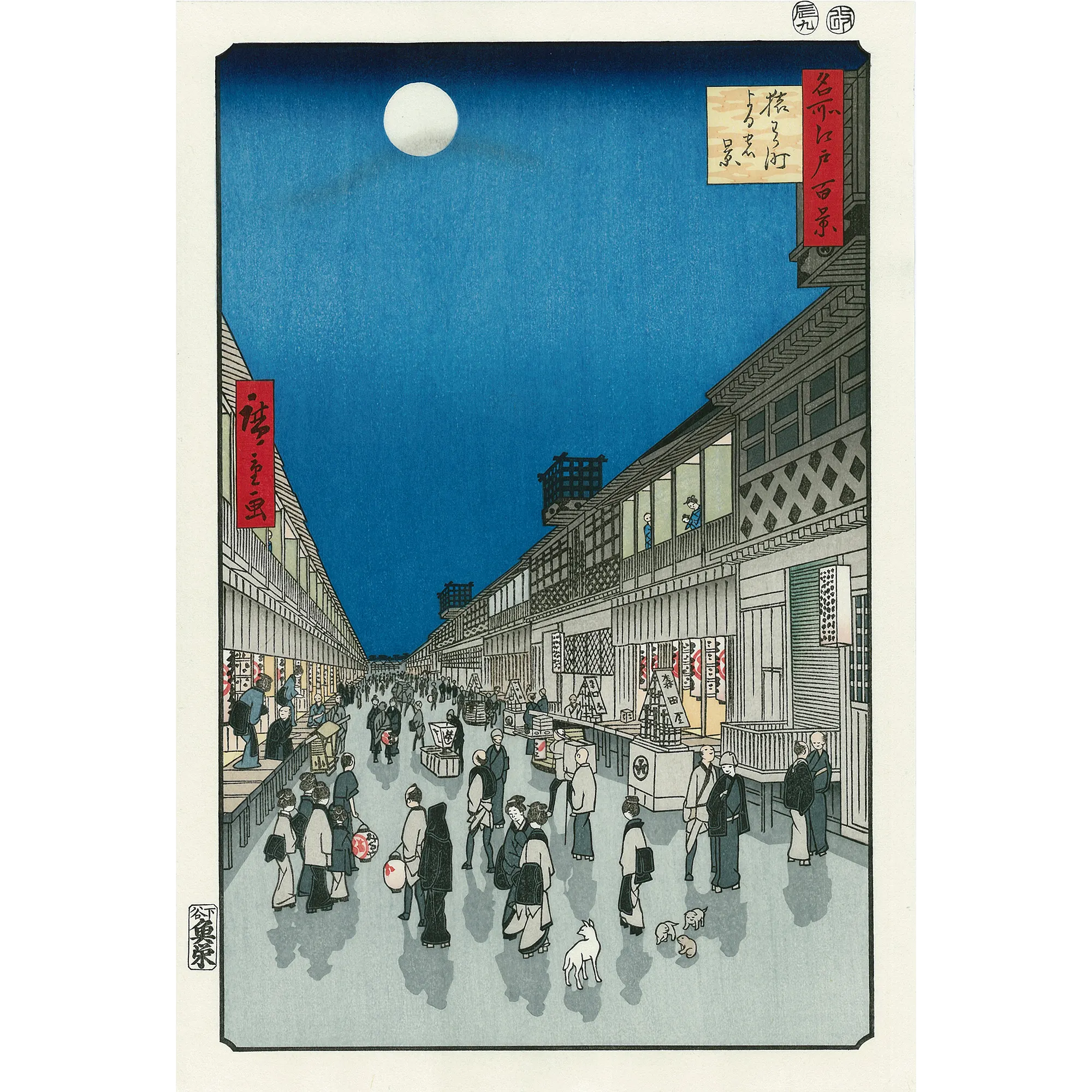

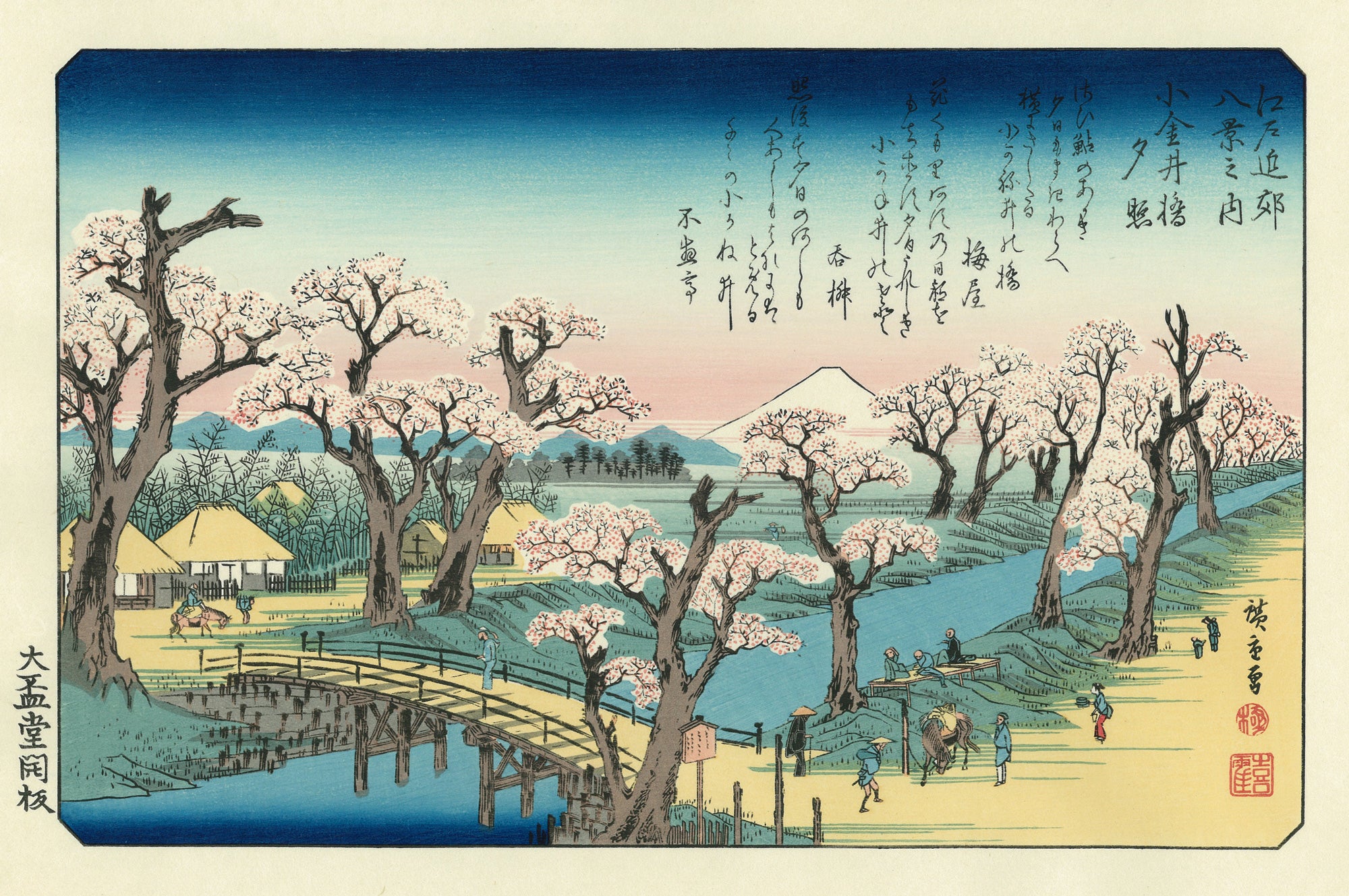

歌川広重 江戸近郊八景

「小金井橋夕照」

「江戸近郊八景」は広重の円熟期に描かれた傑作シリーズ。元は特注の配り物として描かれ、後にそれが販売されたものです。玉川上水の両岸に満開の桜並木が続き、遠景には富士を望む小金井橋付近。狂歌を入れるため空を大きくとった構図が、寂寥感の漂うノスタルジックな夕景をより印象的にしている美しい傑作です。

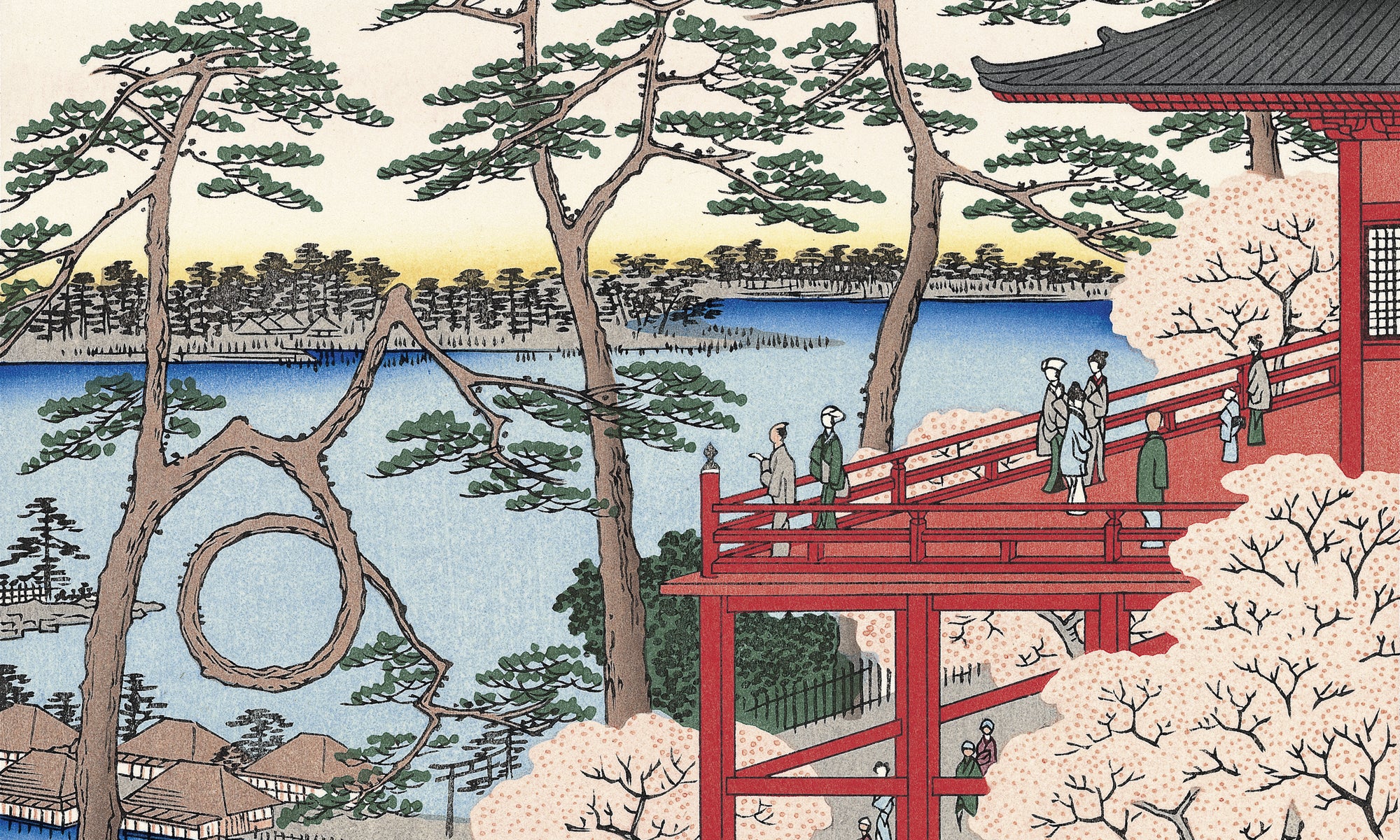

歌川広重 名所江戸百景

「上野清水堂不忍ノ池」

現在もなお花見の名所である上野は、江戸一番の桜の名所でした。京都の清水寺を模倣した建てられた清水堂の上からは、不忍池、中島弁財天、本郷台地の大名屋敷を一望することが出来ました。鮮やかな朱色と桜の桃色が美しく、画面左手には名物のぐるぐる松も描かれています。広重は、この松を拡大した別の図も描いています。

歌川広重 名所江戸百景

「隅田川水神の森真崎」

向島から水神の森と隅田川の対岸の真崎とを望んだ風景です。この水神は、水難、火難除けの神であり、船頭たちばかりでなく庶民の間でも厚い信仰を得ていました。隅田川の東岸の堤は、品川の御殿山や王子の飛鳥山と並ぶ桜の名所となっていました。全体に柔らかな色合いで、奥には筑波山も見えます。手前には里桜が美しく咲き乱れ、春爛漫の景色です。

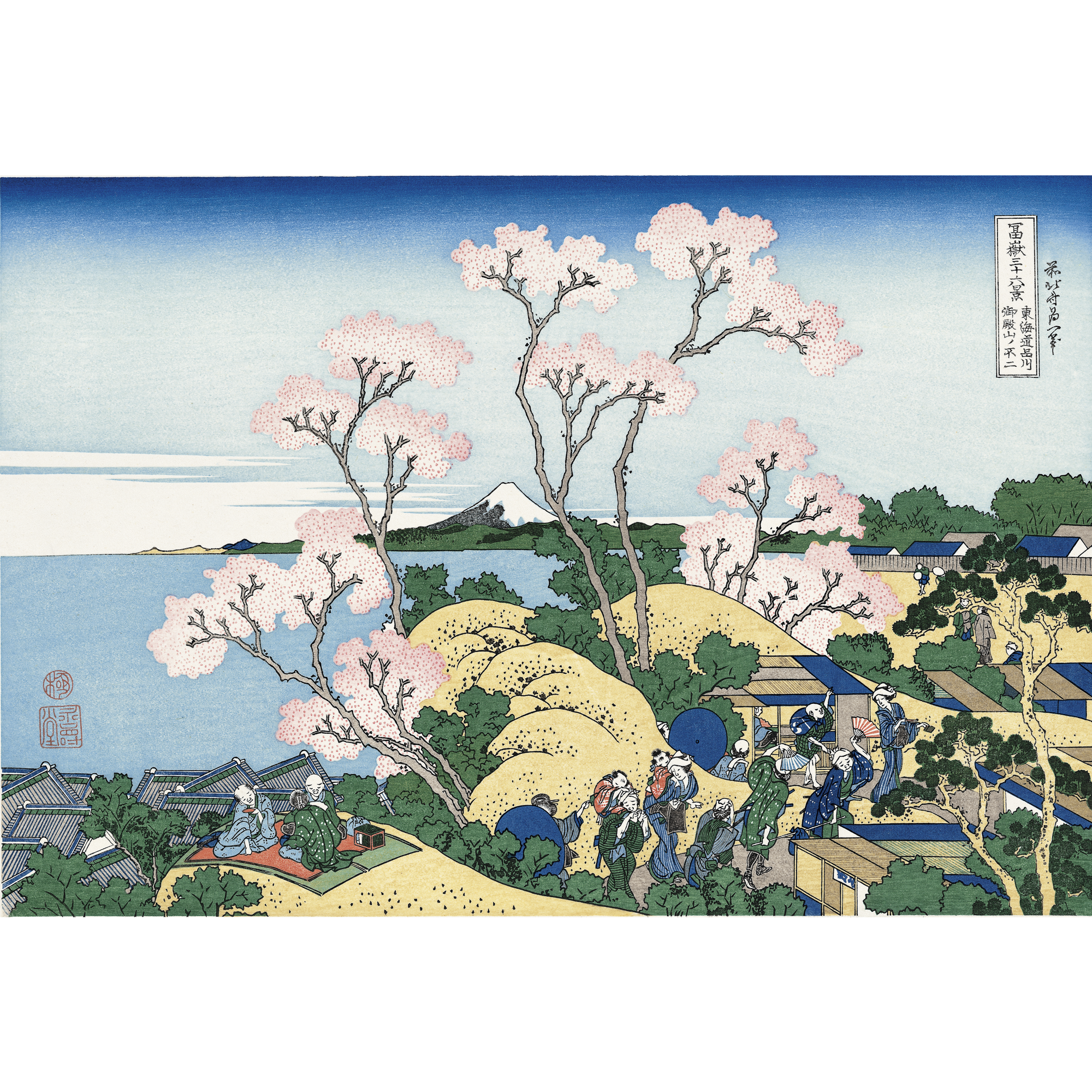

葛飾北斎 富嶽三十六景

「東海道品川御殿山ノ不二」

桜の名所であった品川御殿山。多くの人が桜と富士を一度に楽しもうと宴会を開いています。人々の顔も何だかとても楽しそうに描かれています。桜の淡いピンク色が華やかさを一層引き立てています。色の変化もあり、その色鮮やかさと日本の桜のイメージからか、外国の方に好んでお選びいただく作品です。

葛飾北斎

「鷽に垂桜」

鷽は、江戸庶民にとって身近な鳥であったようで、浮世絵版画にはよく見られます。賛の俳句は「鳥ひとつ濡れて出けり朝さくら」。濃い藍色のバックに咲く枝垂桜と、鷽が花をついばみに来た瞬間をとらえています。まさにこの歌の情景をうまく表現した北斎らしい図だといえます。

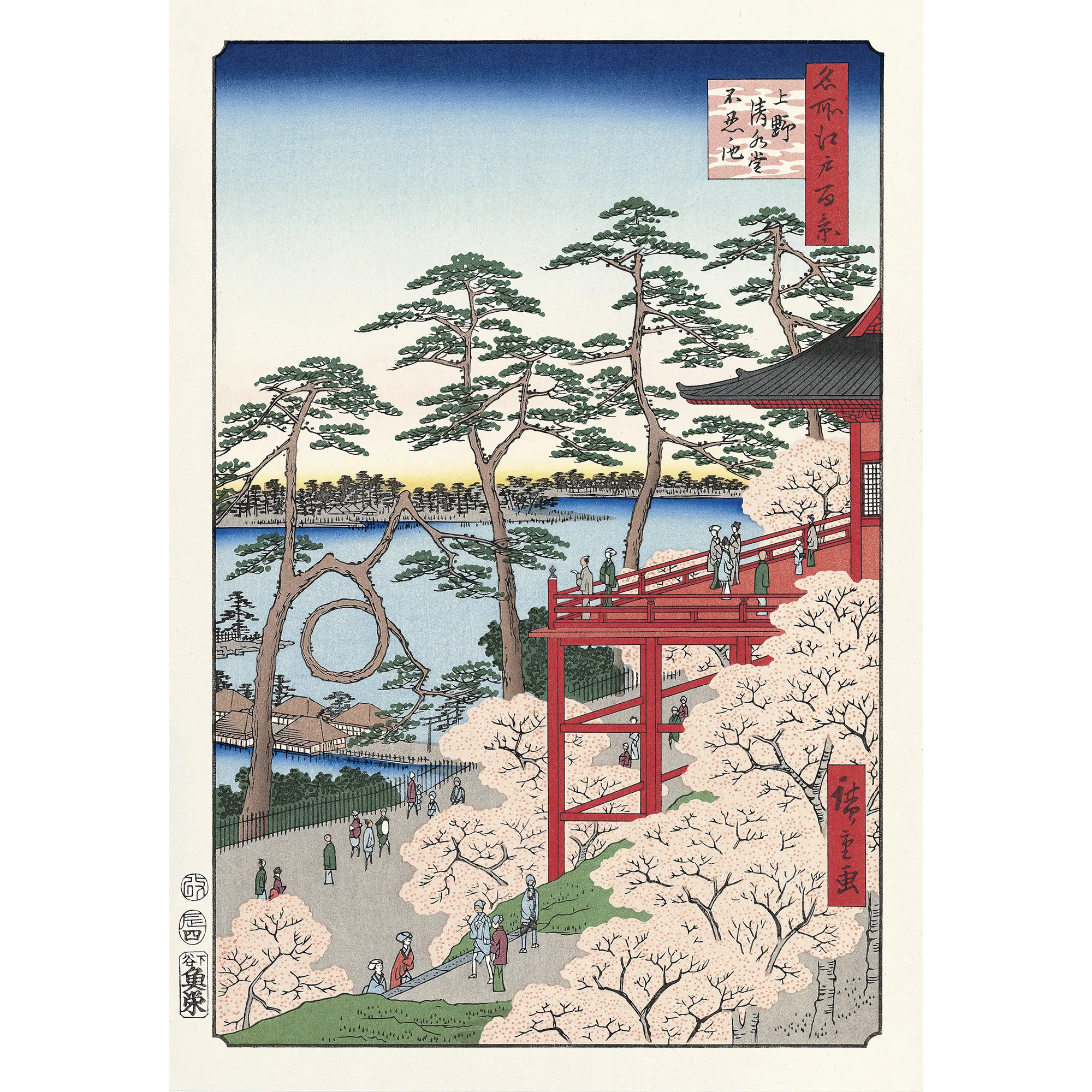

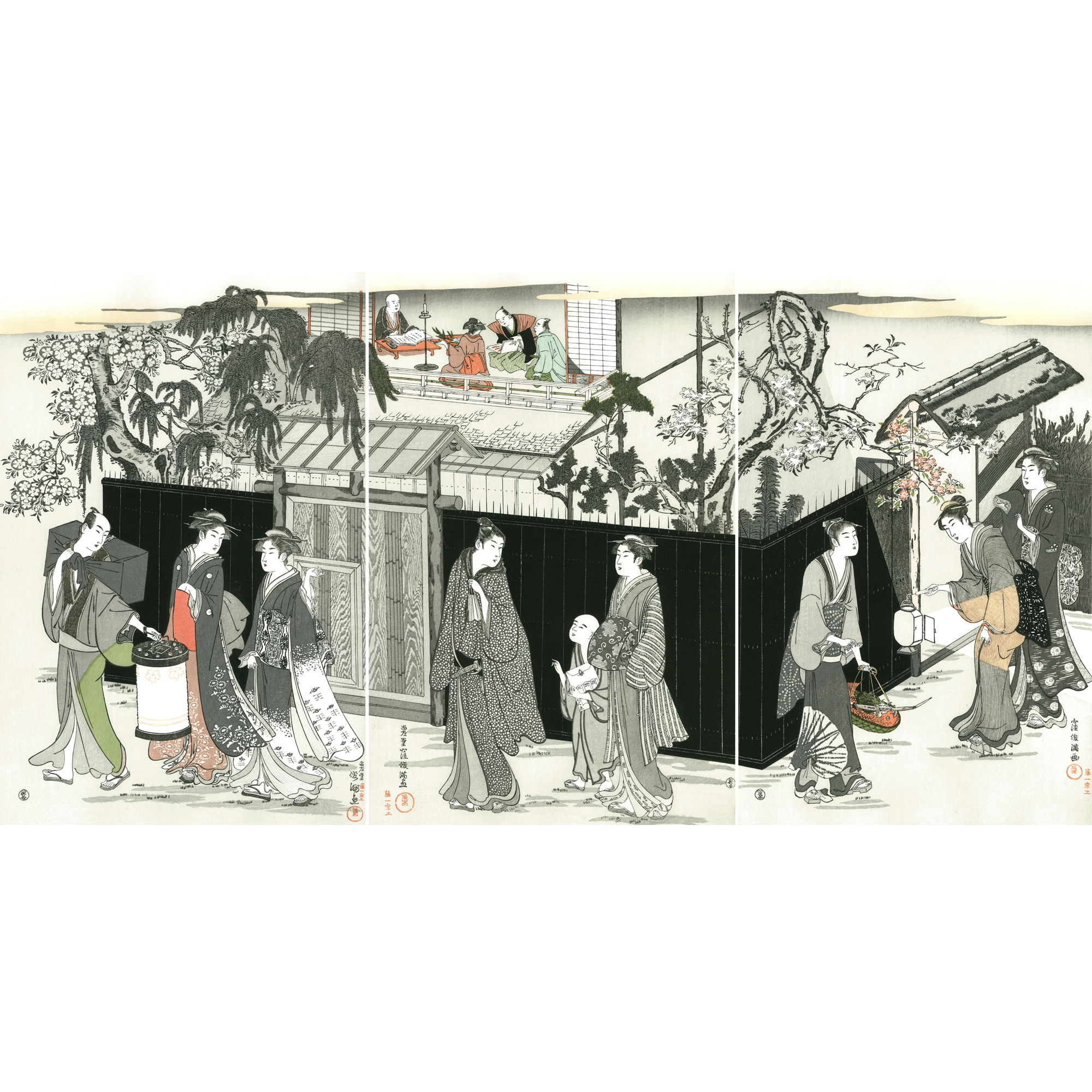

窪俊満

「夜の句会」

紅色を避けた色遣いが特徴の「紅嫌い」の三枚続。満開の桜が咲く中、夜桜見物とばかりに人々が表をそぞろ歩き、塀の内側では家屋の二階に明かりを灯し、風流な句会が催されています。画面全体は墨の濃淡によるモノトーンで夜の暗さを表現し、提灯や蝋燭の明かりに照らされたところにのみ色を付けた、明暗の表現が秀逸です。