Toshusai Sharaku

東洲斎写楽・とうしゅうさいしゃらく

(act.1794-95)

寛政6年(1794)彗星のごとく浮世絵界に登場した写楽は、版元・蔦屋重三郎のもとで、わずか10ヶ月の期間に140数点に及ぶ浮世絵を世に送り出し、忽然と姿を消しました。写楽の活動期間が短いのは、役者の個性を、美醜を問わず描いた迫真の描写が、当時の人々に受け入れられなかったからとも言われています。

しかし、躍動感溢れる役者絵は現在の我々の目にも今なお新鮮です。20世紀初頭、ドイツの美術研究家ユリウス・クルトによって写楽の作品が広く紹介されたことをきっかけに、その作品は海外でも高い評価を得ています。

写楽の正体についてはこれまで様々な説が挙げられてきましたが、現在では阿波の能役者・斎藤十郎兵衛であったという説が定着しています。しかし、その活動にはなお多くの不明点があり、写楽が「謎の浮世絵師」であることに変わりはありません。アダチ版画研究所では、このミステリアスな絵師が後世に残した作品全図を復刻しています。

写楽とアダチ版画研究所

創業者の想い、写楽全図完全復刻の歩み

世界を魅了する写楽の作品は、明治以降、いち早く海外のコレクターのもとへ流出。中には世界に一点しか現存が確認されていない作品もあり、写楽の全容を把握することは極めて困難です。写楽をこよなく愛したアダチ版画研究所の創業者・安達豊久は、世界に散逸した写楽の作品を一堂に揃え、その真の魅力を人々に伝えたい、との想いから、写楽作品全図の復刻事業に乗り出しました。

豊久は、各国から資料を集めて可能な限り現存作品を実見し、出版当時の鮮やかな色彩の再現に努め、原寸での復刻を追究しました。今以上に情報も乏しく、入手できる資料も限られた時代、その熱意は、ひとかたならぬものがありました。1940年には大判40図を完成させたものの、戦災によって、版木や資料を失ってしまいます。そうした中でも豊久は諦めることなく、戦後再び資料を収集し、完全復刻を目指しました。1978年にようやく全作品の版木が揃ったものの、豊久は全図完成を見届けることなく、1982年に亡くなりました。その後、二代目の安達以乍牟がその遺志を継ぎ、復刻開始から三十数年の歳月を経た1984年 、全142図の復刻が完了しました。

写楽の全作を手にする奇跡を可能とした復刻事業は、資料的にも高い評価を受け、国内外から称賛されました。また、江戸時代と同じ方法で、職人が一点一点作るアダチ版復刻浮世絵の礎にもなった事業でもあり、今なお、私どもアダチ版画研究所にとっても意義深い作品です。

創業者 安達豊久(写真左)

当時の工房風景

写楽作品の全図を収録したセット

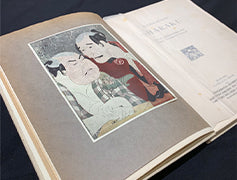

写楽研究の原点

クルト「SHARAKU」

初版本(1910)

専門家とともに、

江戸時代の浮世絵を

検証した資料

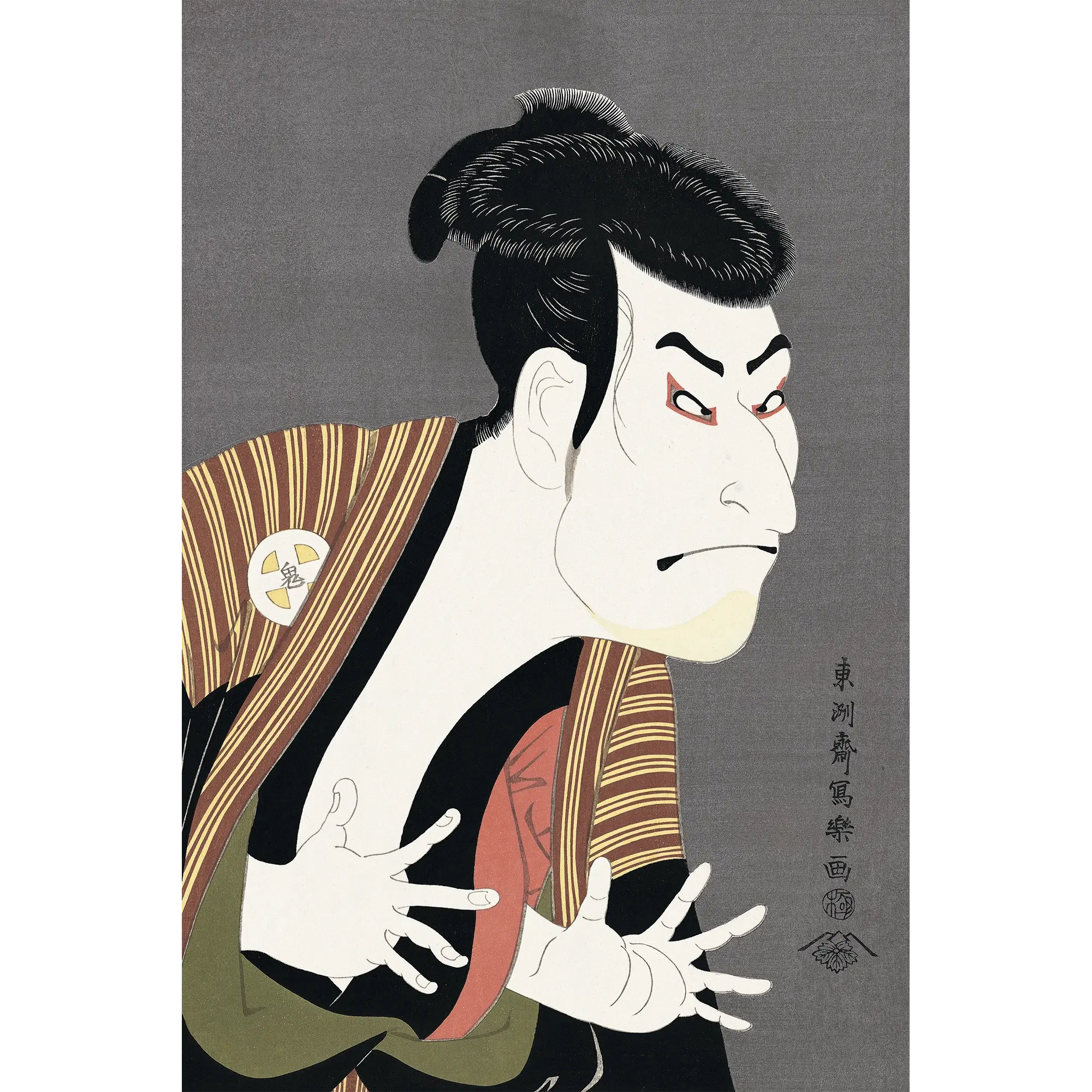

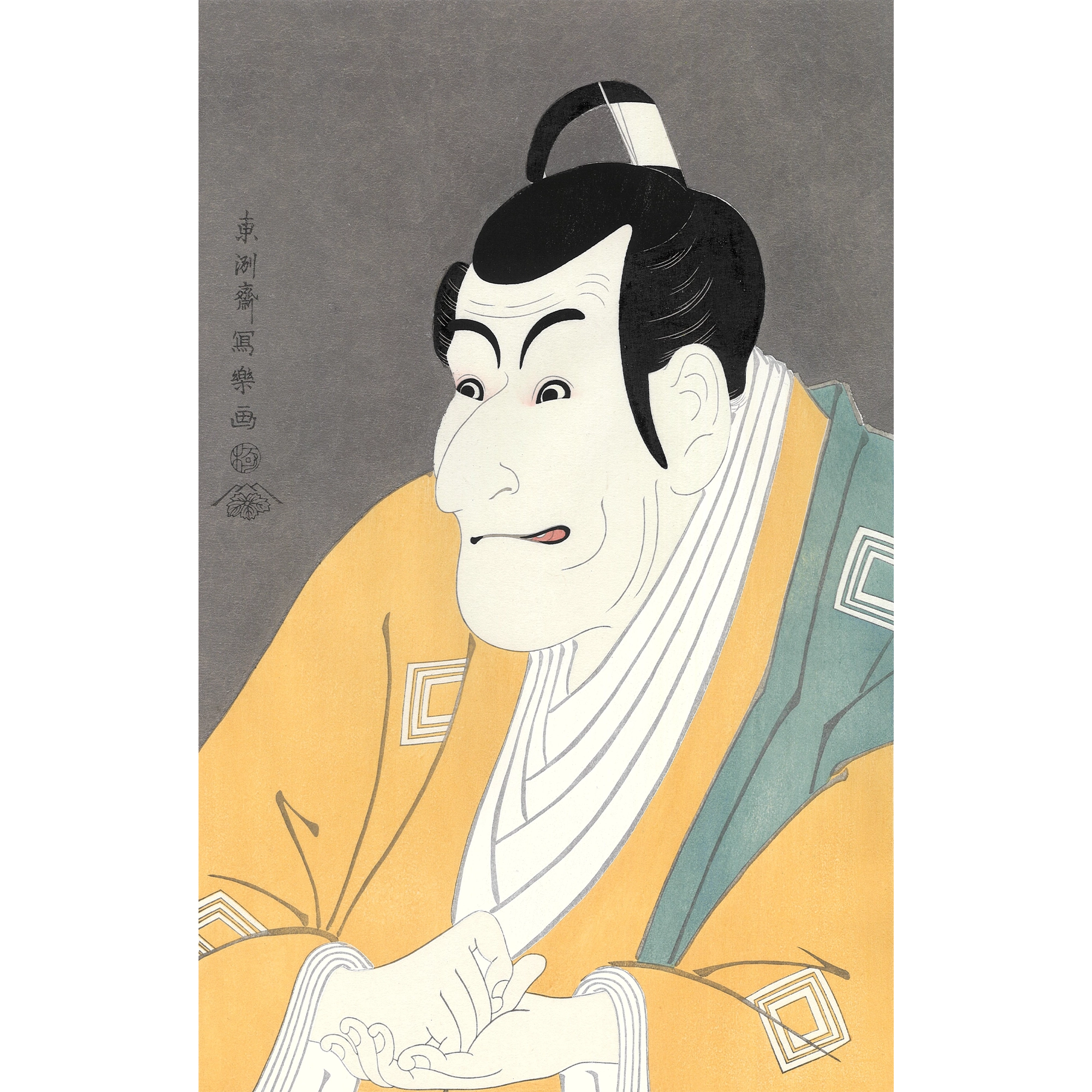

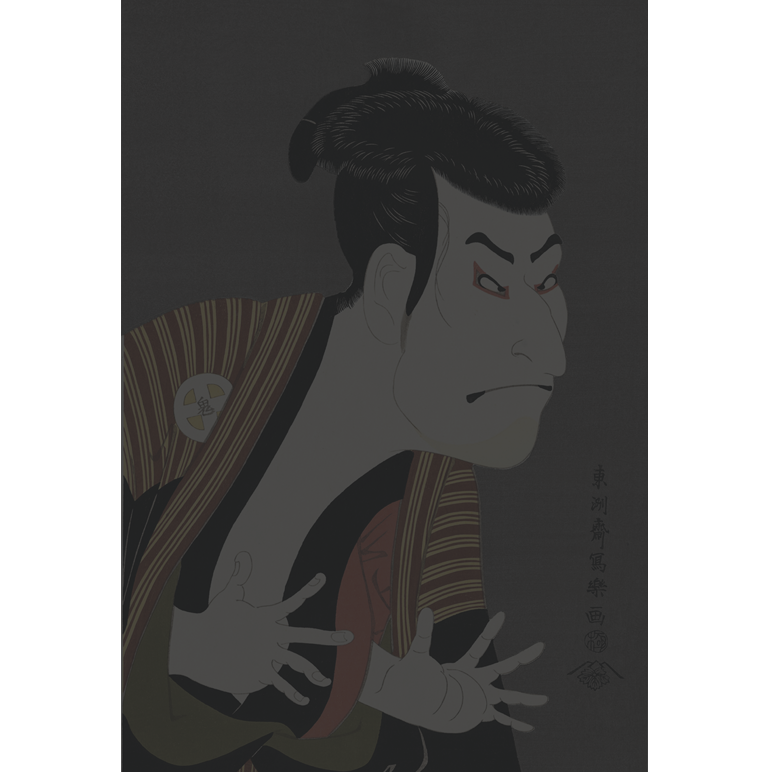

写楽・衝撃のデビュー 役者の個性を描き出した豪華な大首絵の第一期

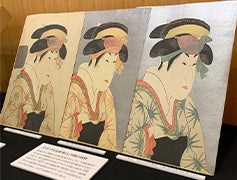

黒雲母の施された大判大首絵28図

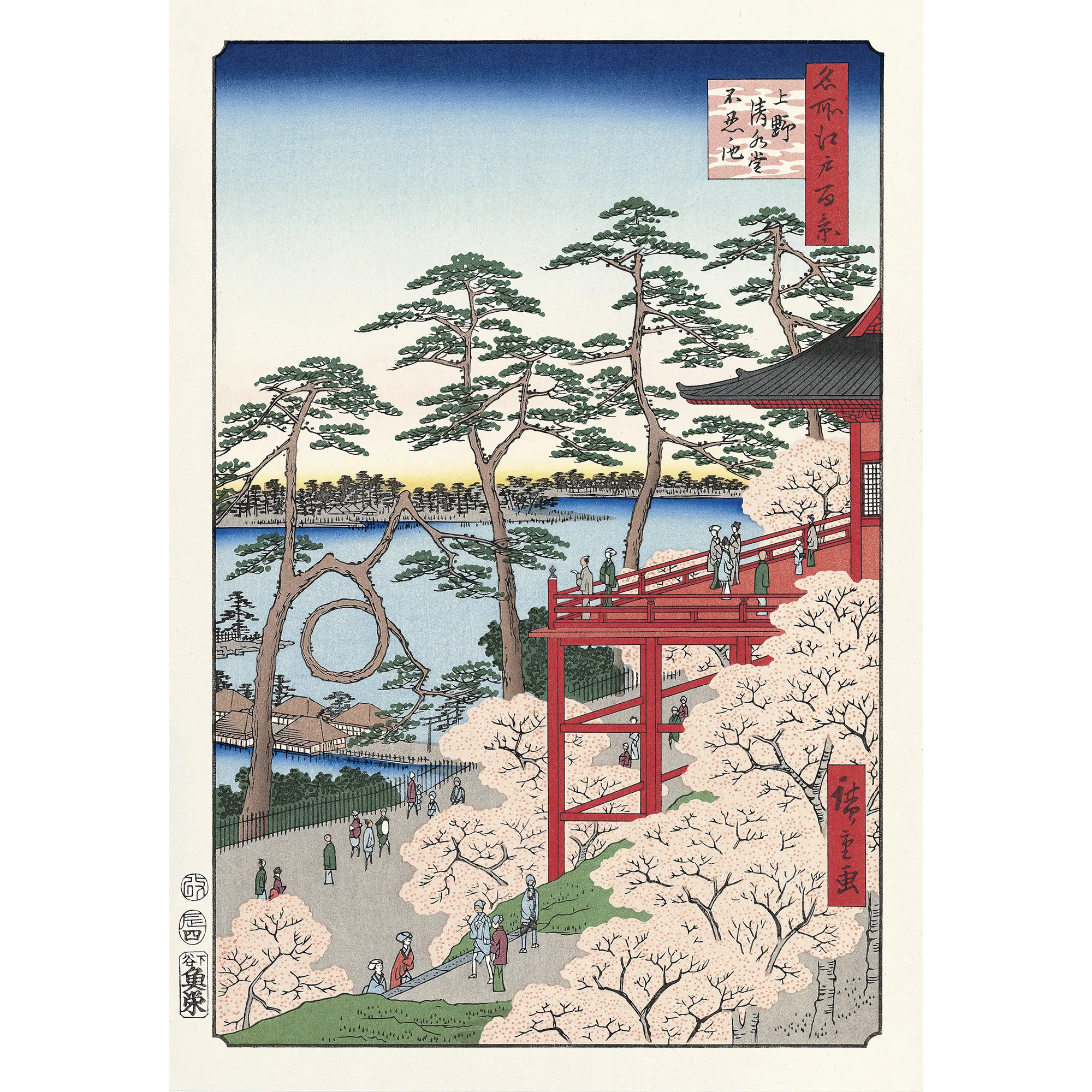

写楽の活動の始まりは、1794年5月に江戸の芝居小屋・三座で上演された歌舞伎を扱った浮世絵でした。

この最初期の作品28図は全て、新米絵師としては異例の大判サイズで出版されています。さらに、これらの作品の背景には黒雲母(くろきら)と呼ばれる、役者を際立たせ豪華にみせる演出が施され、暗い芝居小屋の中で照らし出された役者の表情を印象的に描いています。

写楽は大首絵において、役者の個性的な部分をまざまざと描き出しました。当時の役者絵は、芝居の場面の再現性よりも、ブロマイドのように役者を美麗に描くことが多く、そうした役割からは外れる写楽の表現は、当時の江戸の人々には受け入れがたい部分もあったようです。

しかし、写楽の役者絵には、芝居のストーリーや役柄の特徴、そしてそれを演じる役者の仕草や表情、身のこなし、手指の端々に至るまでの身体表現などが克明に描き出されており、役者の性格、そして芸風までもが感じられます。

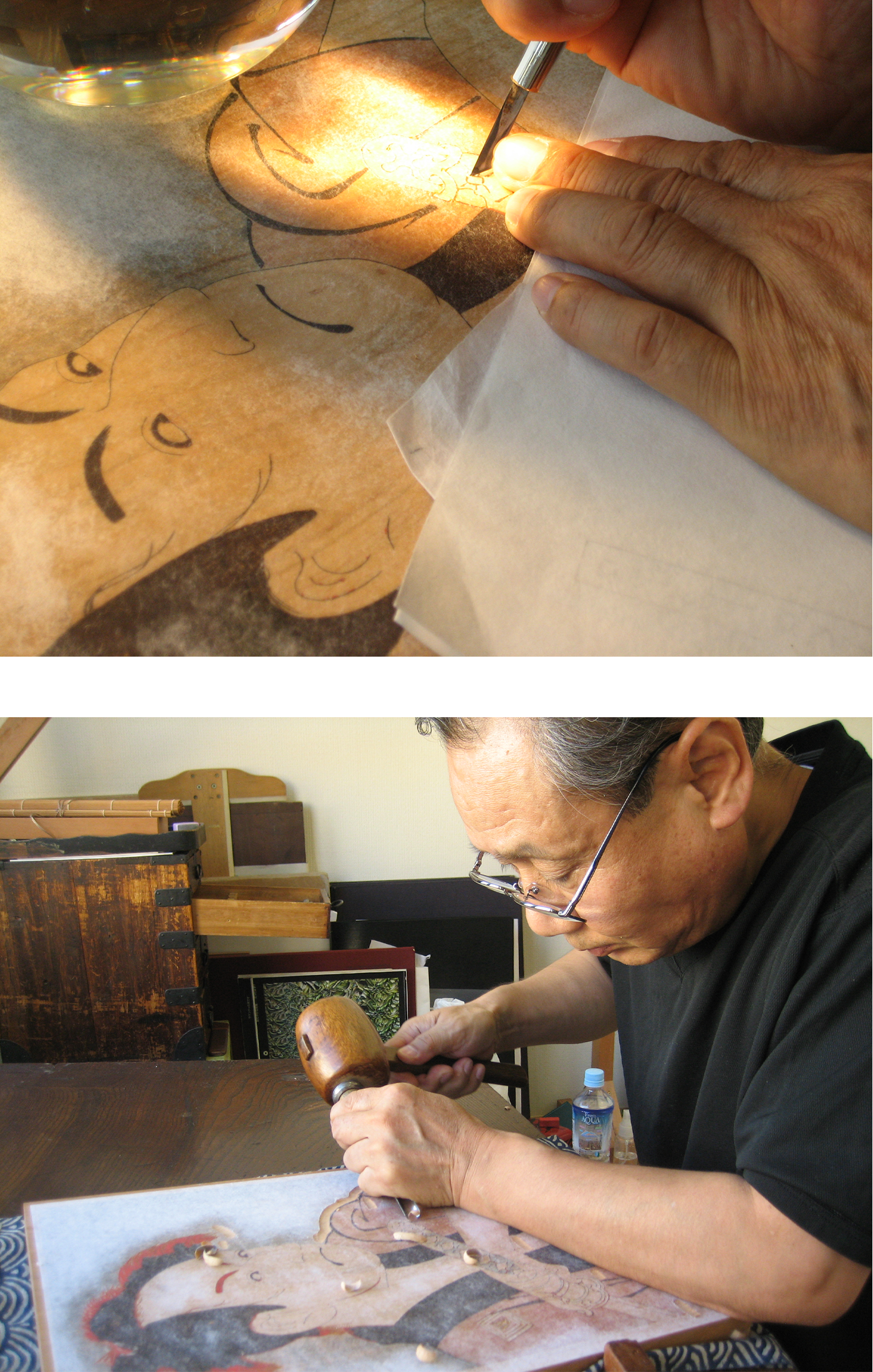

彫師歴60年になるアダチ版画研究所所属の新實(にいのみ)は、彫師の名人と言われた大倉半兵衛氏の「最後の弟子」として大倉氏が亡くなるまでの8年間彫師の修行をした後、1973(昭和48)年にアダチ版画研究所へ入りました。浮世絵の復刻版はもとより、日本画の巨匠の作品をはじめとする現代の木版画作品など多くの作品を手がけ、現在その力量は業界の第一人者として広く認められています。

新實は、彫師としての視点から写楽をこう語ります。

「実際に写楽を彫ってみると、一本たりとも余分な線がないことに改めて気づかされます。写楽の作品は、最小限の線や色数で最大限の効果を生むように描かれているので、当然、線は少なくなっています。写楽ならではの独特な表情や、手の躍動感を出すための線を彫るのは特に難しいです。あと、彫師になってからは、『写楽は役者に嫌がられるほど個性を誇張しすぎている』という世間の認識とはちょっと違う感じ方をするようになりました。」

「写楽の『三代目市川高麗蔵(いちかわこまぞう)の志賀大七(しがだいしち)』は、私が大学生の時にたまたま展覧会で感銘を受け、彫師を志すきっかけとなった、今でも思い出深い作品です。そもそも志賀大七は悪役ですから、この役の高麗蔵を描いた他の浮世絵は、とても目つきの悪い、いかにも悪役らしい姿で描かれています。それに対して写楽の高麗蔵は、ずいぶんと愛嬌があり、役者の本来の魅力を描き出しているように思うんです。その時演じている役柄にとどまらずに、役者自身の人間的な魅力までとらえているように感じます。」

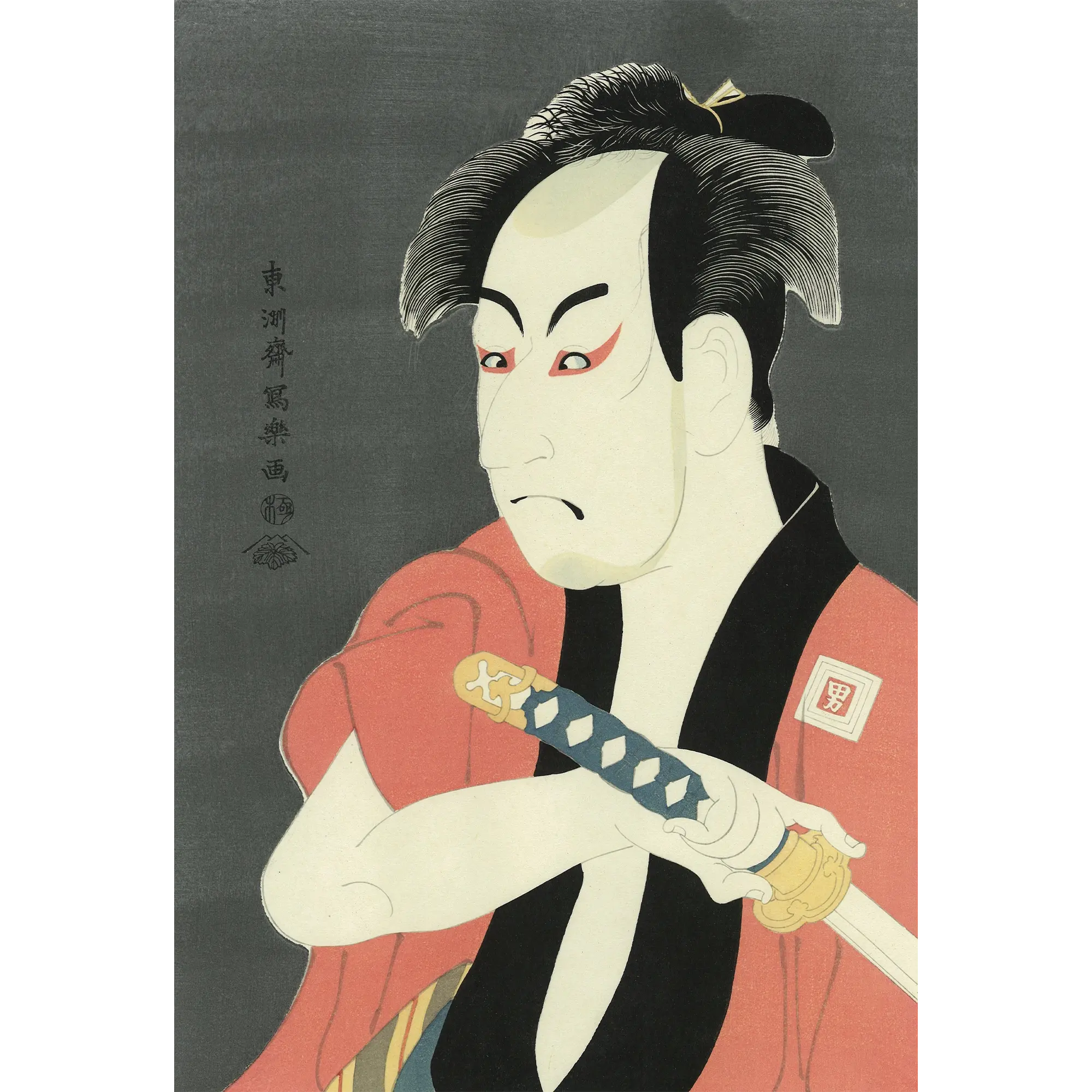

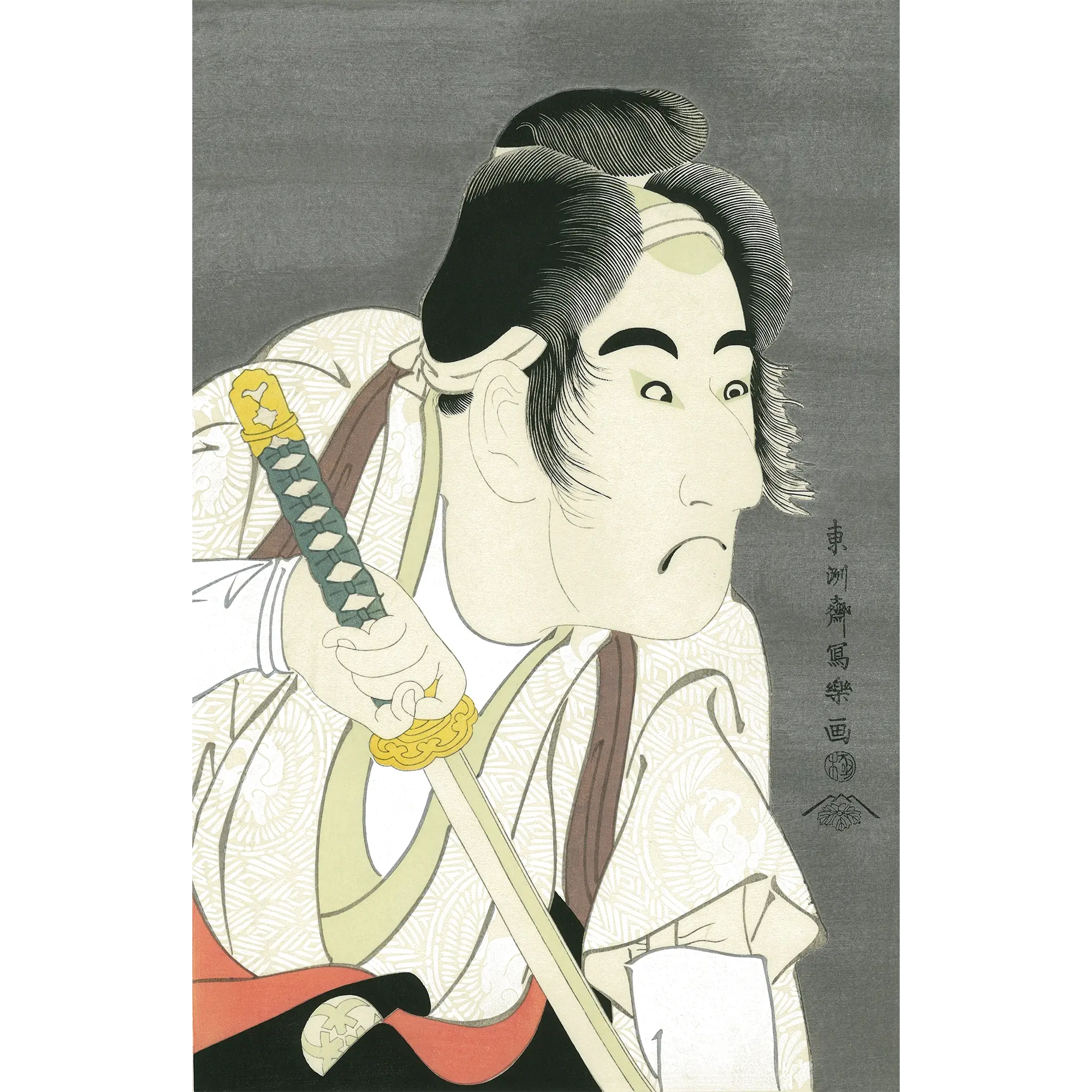

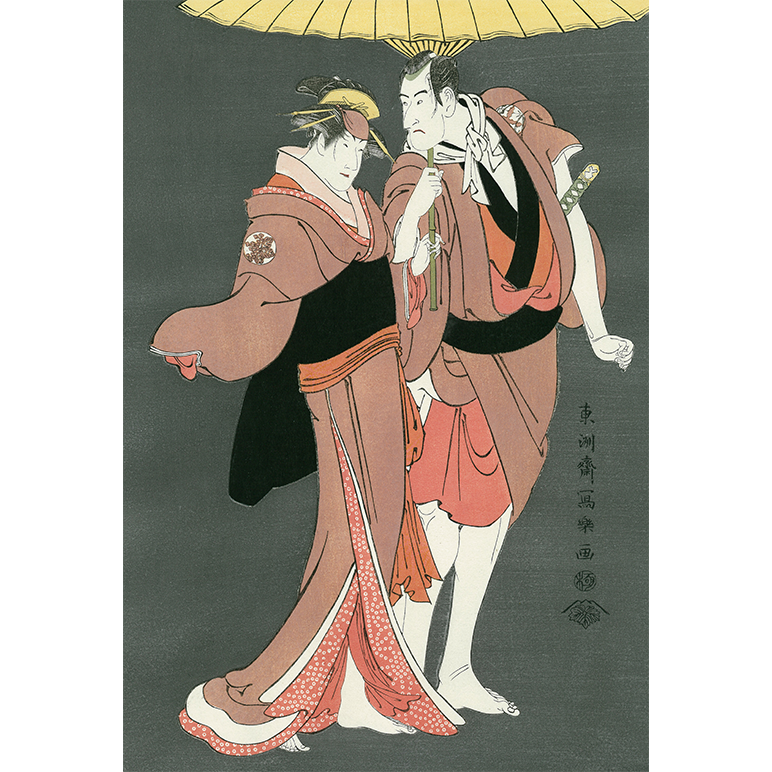

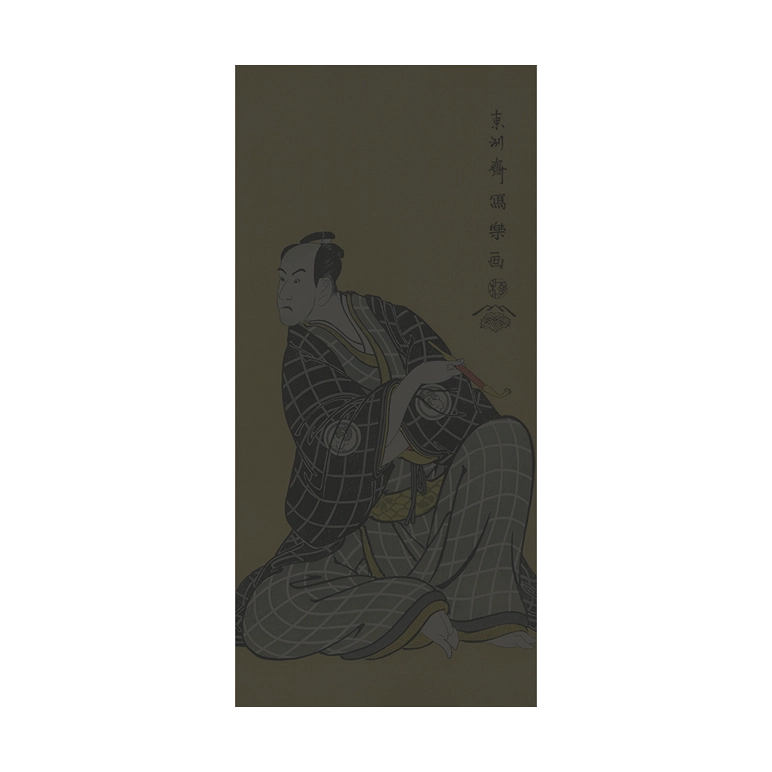

作風の転換と挑戦 全く新しい役者似顔絵の第二期

視覚的効果を追求した大判と細判の錦絵

第二期と呼ばれる作品群は、1794年7~8月に上演された歌舞伎に基づいています。

都座(みやこざ)の口上を務めた篠塚浦右衛門(しのづかうらえもん)を描いた作品「都座頭取(とうどり)の口上姿」において、浦右衛門が手にする紙には、「口上 自是二番目新板似顔奉入御覧候(これよりにばんめ しんばんにがおヲ ごらんニいレたてまつリそうろう )」の文字が透けて見えます。この第二期に、写楽が「これまでとは異なる、新しい役者似顔絵を発表しよう」という意識を持っていたことが伺えます。

第二期の作品の多くは、第一期の大首絵とは異なり、すべてが全身像で、身体全体の動きを捉え、美しいポーズを曲線的に描き表しています。背景は第一期と同様に描かれていませんが、黄潰しが多く用いられました。

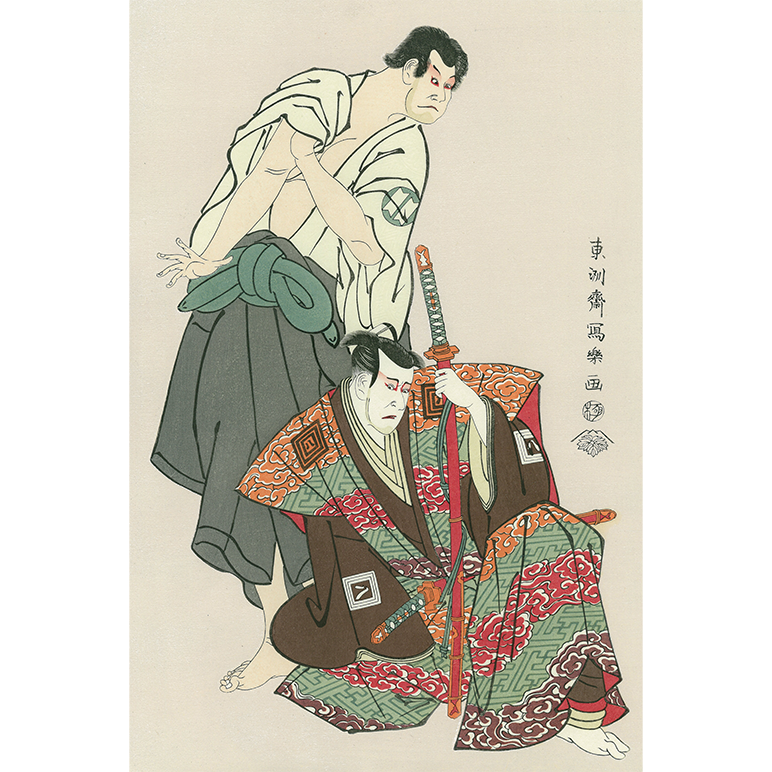

この時期の写楽は、大判のみならず細判でも作品を制作しています。大判作品では2人の人物をバランスよく配置した構図の妙が見られ、細判には1枚に1人の人物を描きながらも、それらを並べて舞台の名場面を楽しむような「組み物」を意識した作品が多く残っています。

どこが特別? 写楽を知るキーワード

① 判型(用紙の大きさ)

写楽は様々なサイズの作品を残しています。もっとも特徴的なのは、まだ絵師として人気が出るかもわからないデビューの段階から、歌舞伎役者の半身像を描いた「大判」の大首絵を、なんと28図も一挙に出版していること。蔦屋重三郎がよほど見込んだ人物だったのか、はたまた、既に人気の絵師が名を変えて描いていたのか……。長年謎であった写楽の正体探しが熱を帯びたのも、こうした「特別待遇」があったからだと言えるでしょう。

※時代・地域によって、紙の寸法は異なります。

大判(おおばん)

「大奉書(おおぼうしょ)」と呼ばれる大きさの和紙を1/2にしたサイズで、もっとも流通した錦絵の判型です。一般的なサイズであった一方で、売れ行きが期待される人気絵師のみが描くことのできる判型でもありました。

細判(ほそばん)

「小奉書(こぼうしょ)」と呼ばれる、大奉書よりも一回り小ぶりな和紙を1/3にしたサイズです。役者絵に多く用いられました。

間判(あいばん)

「小奉書」の1/2サイズで、数の多い揃物などによく用いられた、手ごろな大きさの判型です。

② 背景

デビュー作で大判の大首絵を28図一挙に出版したというだけでも十分驚きですが、写楽の役者絵の背景部分にはさらなる工夫が施されています。

黒雲母(くろきら)

第一期の作品群に施されている「黒雲母」。人物の部分に型紙を当て、墨に鉱物性の雲母(きら)と膠(にかわ)を混ぜた「黒雲母」と呼ばれる光沢のある絵具を刷毛で引いています。役者の姿を際立たせる、豪華な演出です。

黄潰(きつぶ)し

第二期以降の背景には、「黄潰し」が多く用いられています。文字通り、黄色一色で塗りつぶした背景のことですが、広い範囲をむらなく摺り上げるためには、摺師の高い技量が必要です。

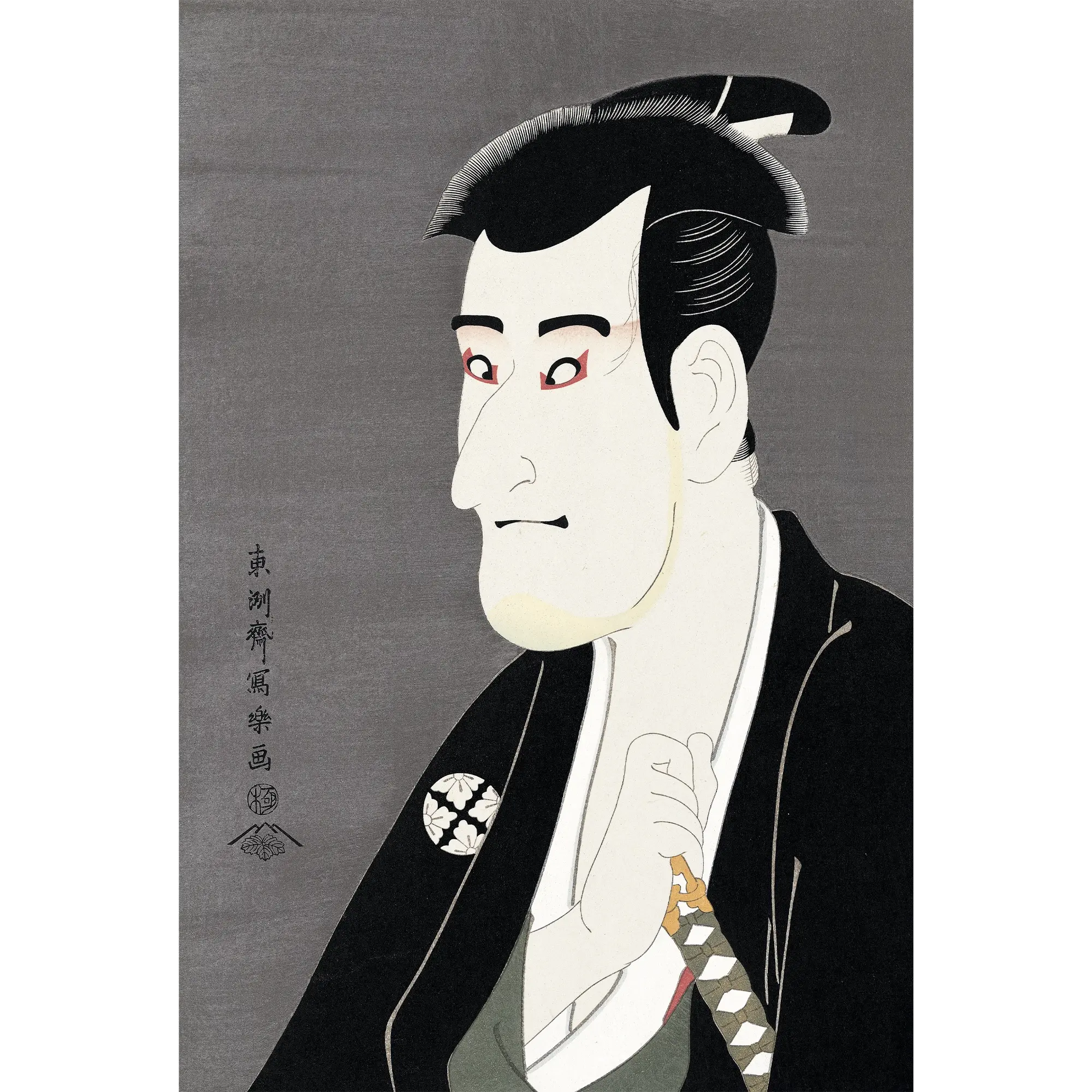

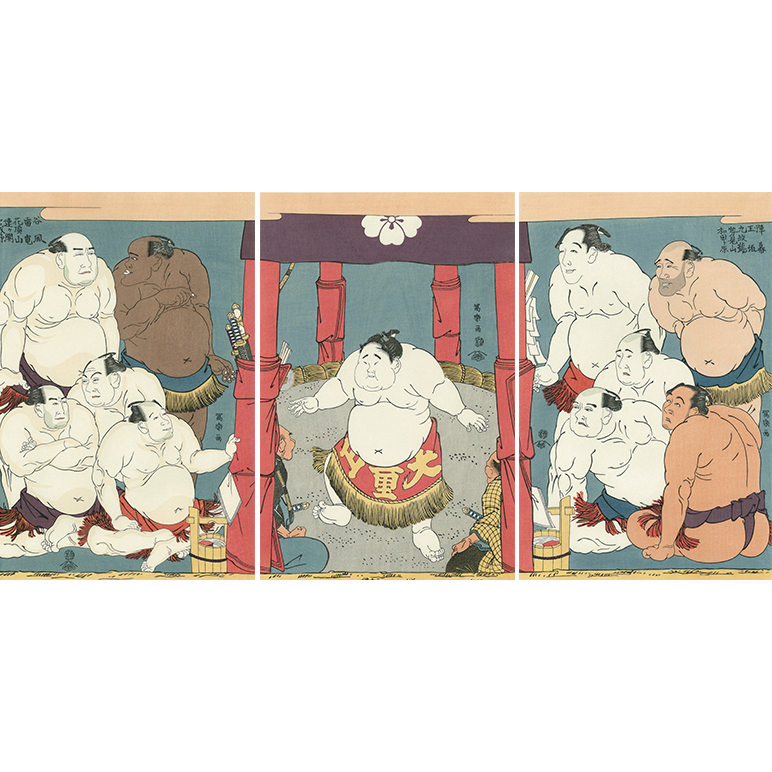

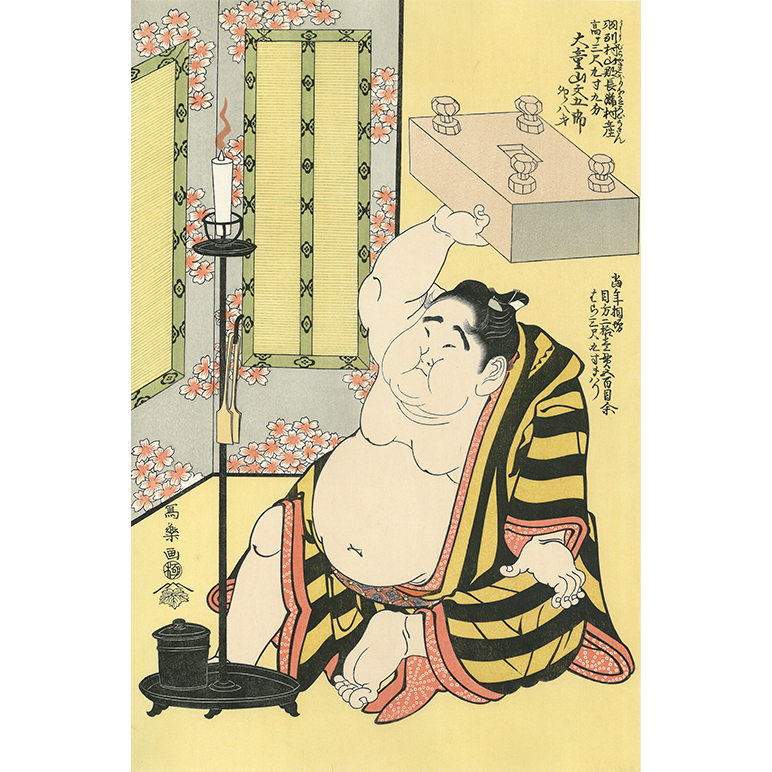

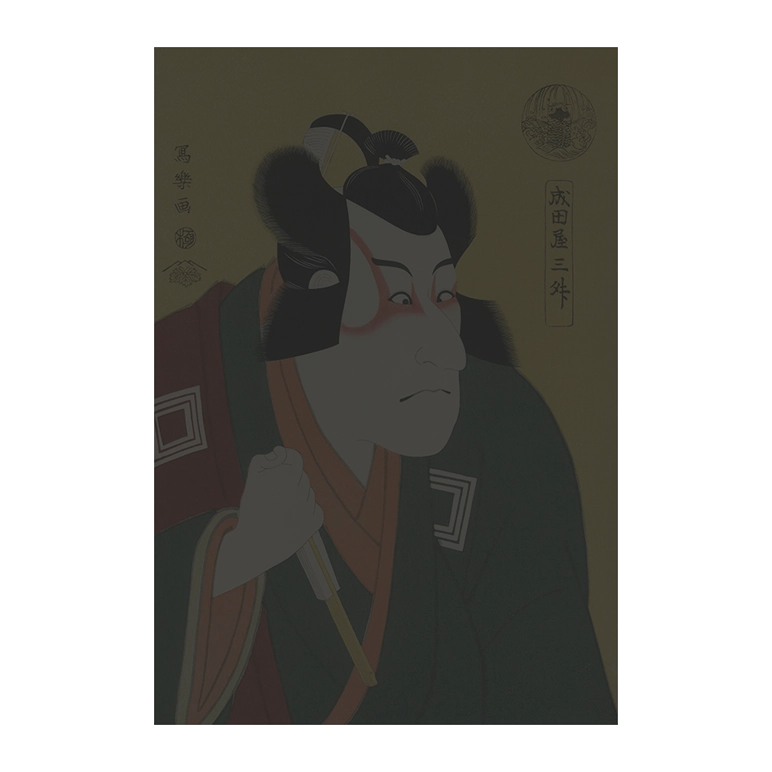

特別興行の歌舞伎を華やかに描き出した第三期

間判と細判の役者絵、そして相撲絵・追善絵

第三期にあたる作品は、1794年11~閏11月に上演された歌舞伎に基づき描かれました。

当時、11月という月は、江戸歌舞伎においては新しい役者たちの顔ぶれをお披露目する特別興行の月でした。

この時期の写楽は、黄潰しの背景で半身像を描いた間判や、第二期から継続して全身像の細判を制作しています。第二期との大きな差として、細判には背景が描きこまれるようになりました。装飾的な特徴が強く、華やかな作風の時期です。

また、写楽はこの時期に、当時の勧進相撲(かんじんずもう)に七歳で登場し、土俵入りを演じて江戸っ子の人気を集めた「大童山(だいどうざん)」を描いた相撲絵や、人気役者の追善絵も手掛けています。

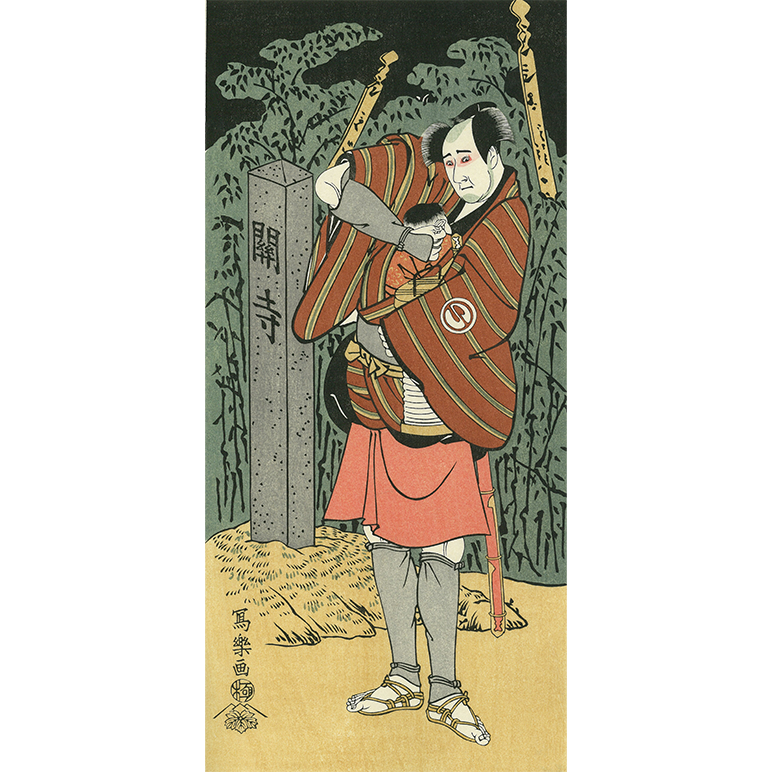

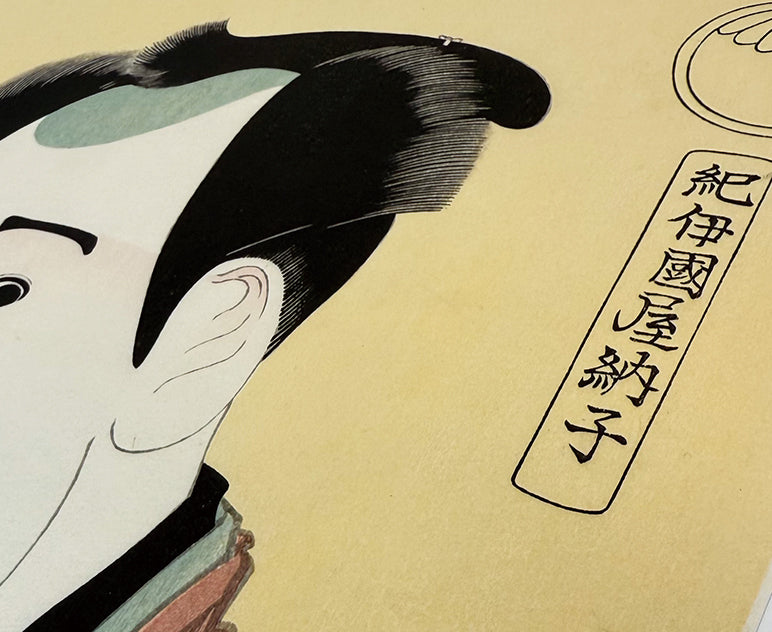

舞台の様子の描きこみが増えた第四期

細判役者絵と相撲絵

写楽最後の活動期となる第四期の作品は、1795年1月の新春狂言に取材した細判の作品群です。

この時期の写楽は、第三期の細判作品の背景の描きこみをさらに詳細なものへと進化させました。舞台上の芝居であることを意識させるように、説明的に描きこまれた背景が特徴的ですが、それに対するように衣装や人物を描き表す線はシンプルになっています。また、相撲絵も引き続き描いています。

これらの作品群を最後に、浮世絵師・写楽は歴史の表舞台から消えました。