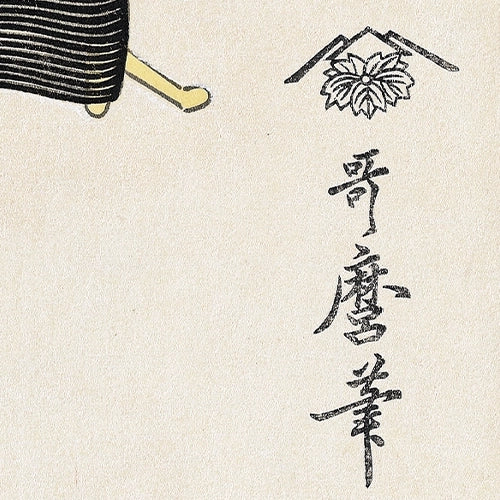

Kitagawa Utamaro

喜多川歌麿・きたがわうたまろ(1753?-1806)

歌麿は、北斎、広重、写楽と並び、世界的に知られている浮世絵師です。浮世絵の黄金期に、美人画絵師として活躍しました。しかし、その生涯については、実はよくわかっていません。

初め、狩野派の町絵師・鳥山石燕に学びましたが、版元・蔦屋重三郎に見出されて後、天明期より黄表紙の挿絵や錦絵を手がけるようになります。寛政期に入り、評判の町娘や遊里の女性たちを魅力的に描き、浮世絵美人画の第一人者としてその名を知らしめました。

寛政の改革下、様々な表現の制約にも屈することなく、常に新しい表現手段を模索し続けましたが、文化元年(1804)、風紀取締りの処分(一説に入牢3日、手鎖50日の刑)を受け、その二年後にこの世を去りました。

美人画の大家・喜多川歌麿と版元・蔦屋重三郎

歌麿の作品の多くは、版元・蔦屋重三郎(蔦重)の元から出版されており、その中には歌麿の代表作とされるものが多く残されています。

版元・蔦屋重三郎とは、どんな人物だったのでしょうか? 蔦屋重三郎は、歌麿より3年ほど前の1750年に吉原に生まれたと言われています。1774年から、「吉原細見(よしわらさいけん)」という吉原のガイドブックのようなものの出版・販売に関わるようになってから、新しいビジネススタイルで江戸の出版界に頭角を表していきました。蔦重の仕事は単なる出版・販売にとどまらず、「吉原細見」を読み手目線に大胆にリニューアルしたり、出版物の序文を人気作家に書かせたり、出版の枠を超え、まるで現在のプロデューサー業のよう。そうして出版界に新風を巻き起こした蔦重は、次々とヒット作を飛ばし、1783年には吉原の店だけでなく、日本橋にも出店し、出版界でも一目置かれる存在となっていきました。

そんな蔦重が次代の絵師として目を付けたのが、喜多川歌麿(1753年? - 1806年)でした。

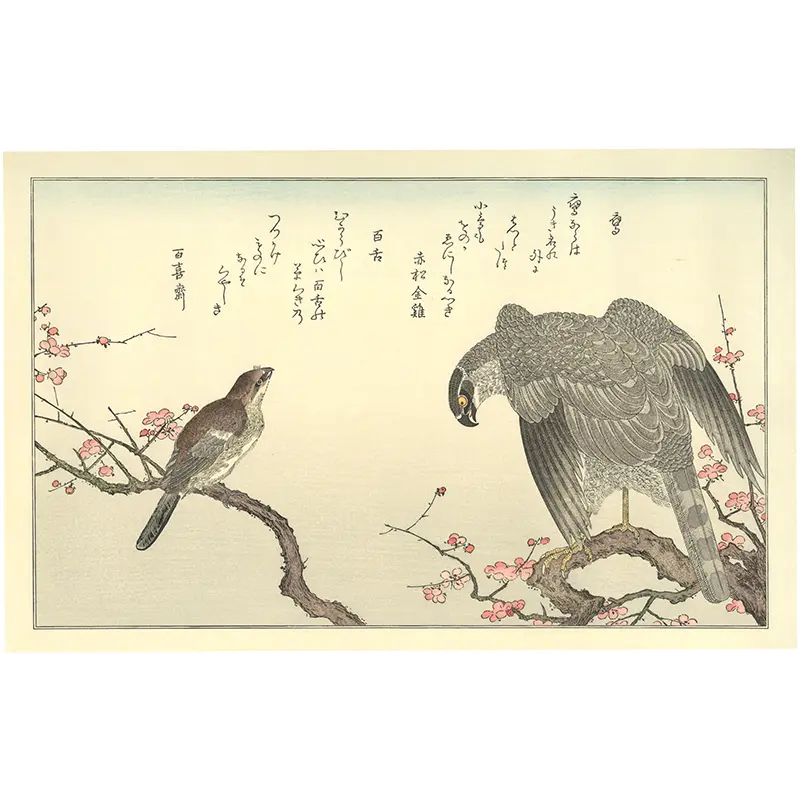

歌麿の名が人々に知られるようになったのは、1788年頃から蔦屋が出版した、当時流行していた狂歌に、花鳥画を合わせた狂歌絵本「画本虫撰(えほんむしえらみ)」、「汐干のつと(しおひのつと)」、「百千鳥(ももちどり)」の挿絵でした。それらは、対象物を写実的に緻密に描いたもので、現在知られている"美人画の歌麿"とは全く違う、けれども歌麿の実力を見せつけるには十分な作品でした。

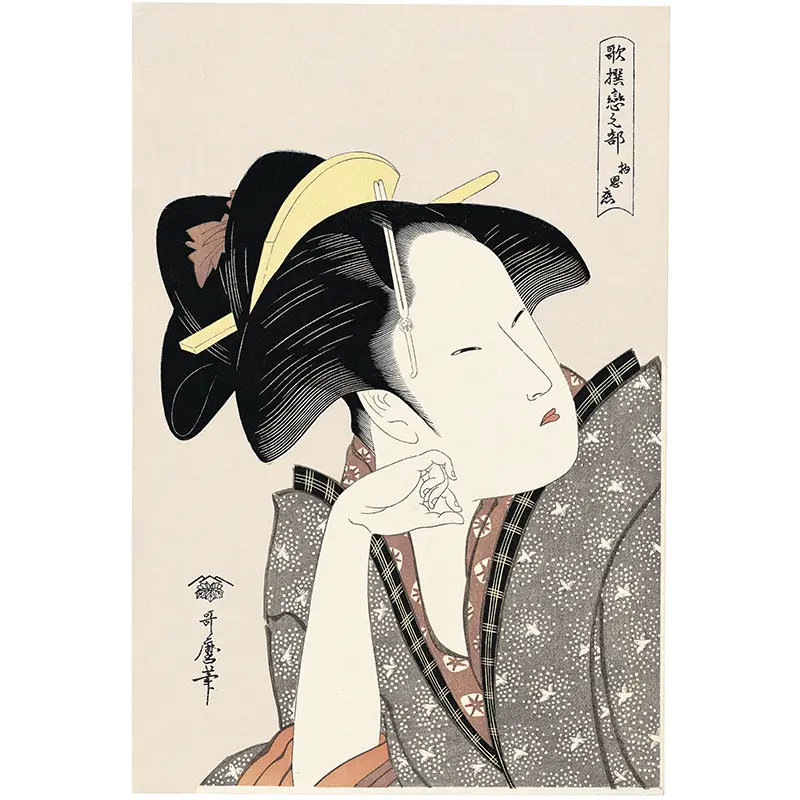

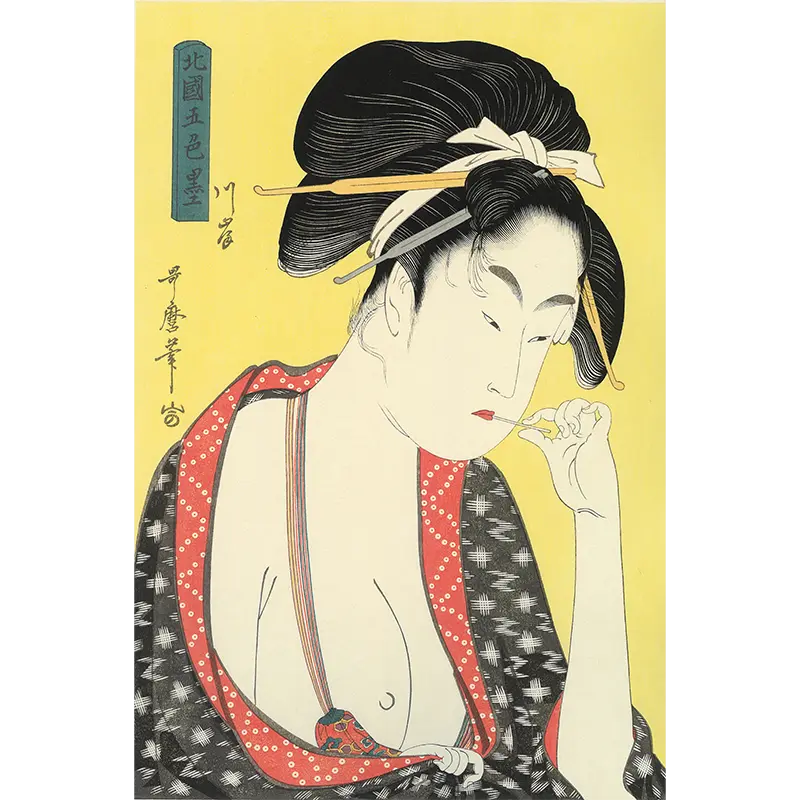

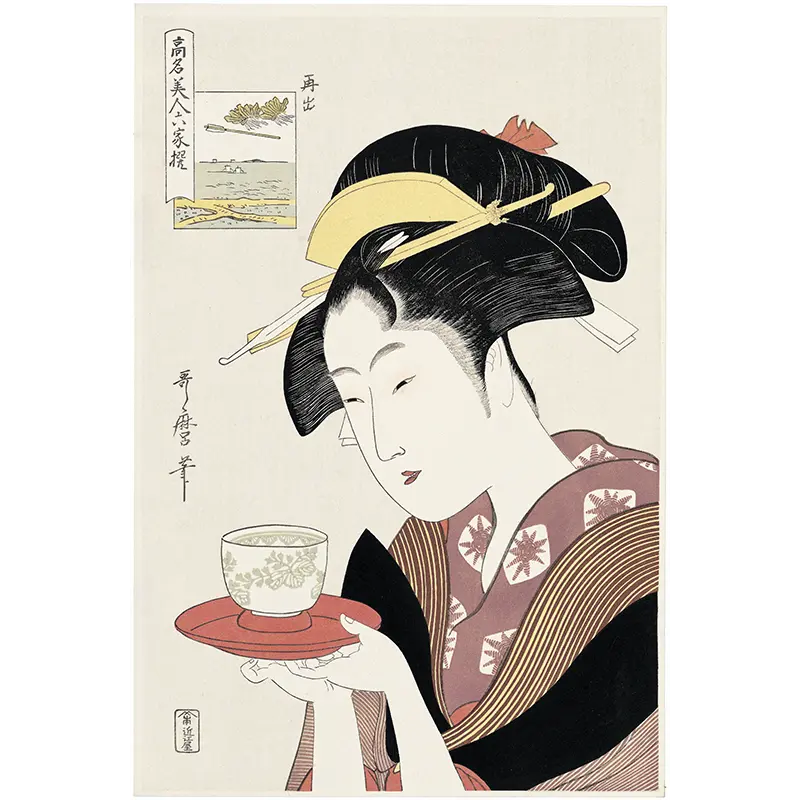

女性の上半身にフォーカスした「大首絵」を考案

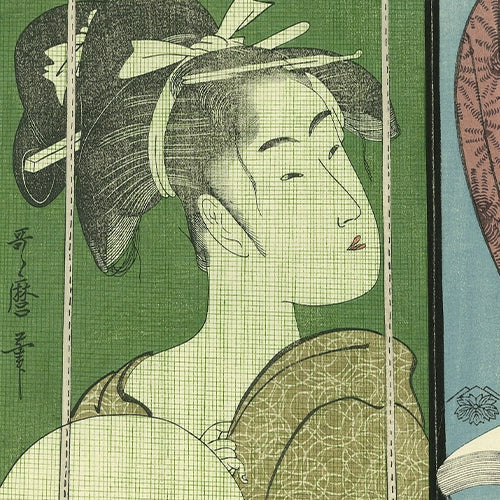

この蔦屋から出版された狂歌本の挿絵で成功を収めた歌麿は、その後、蔦重と組んで次々と新しい美人画を発表していきました。その中でも江戸で大きな話題となったのが、「大首絵(おおくびえ)」と呼ばれる、人物の上半身にフォーカスして描いた浮世絵です。元々、役者絵に使われた表現方法でしたが、歌麿と蔦重はそれを美人画に応用したのです。上半身にフォーカスすることで、これまでよりも大きく描けるようになった女性の顔。歌麿は、そこに女性一人一人の内面や性格などを描き出していきました。それまでは絵師の好みで描かれてきた女性像が、歌麿によって実在する女性となったのです。

また、大きく描かれた女性の顔や髪の生え際などをより細かく表現するために、彫師もこれまで以上に精度の高い彫の仕事が求められるようになり、木版の技術も大いに進歩していきました。

寛政の改革の元で生み出したヒット作の数々

しかし、時は寛政。質素倹約に重きを置いた改革が始まり、娯楽を含む風紀の取締まりが厳しくなっていく中、出版業界にも様々な規制が課されました。しかし、どんな時にも蔦重と歌麿コンビが目指していたのは、女性をより美しく見せること。その思いによって、二人は幕府の規制に対抗するように、次々と新しい美人画の可能性を切り開いていきました。

その一つが、(雲母)キラの背景を施した美人画です。浮世絵を簡素化しなければいけないという幕府のお達しに対して、2人が考え出したのは、背景に何も描かない代わりに、雲母の粉を引いてきらきら光らせた背景でした。

背景以外の人物の部分が隠れるように渋皮の型紙をあて、雲母(きら)を刷毛で引いていく「キラ引き」の様子

この背景にキラ引き(きらびき)が施された歌麿の美人画は、江戸の大ヒット商品となりました。キラの背景以外にも、透かしたものを通して女性の美しさを引き出したり、空摺などによって女性の肌の柔らかさを表現したり、制約の中での試行錯誤から様々な表現方法を生み出していきました。

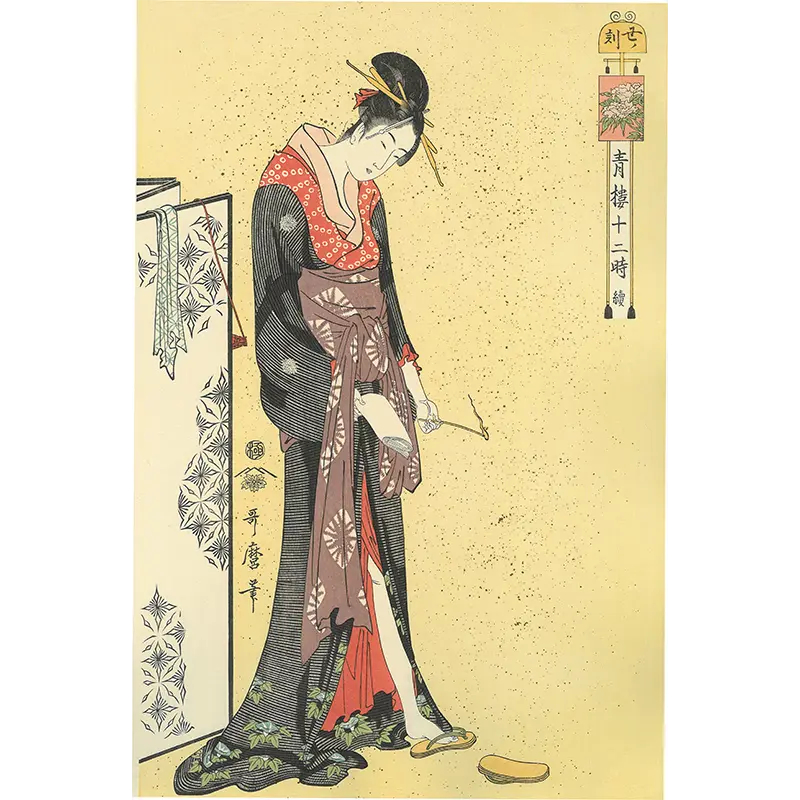

そして歌麿は、それらの表現方法を用いて、実在する様々な女性の真の姿を描こうとしました。吉原の遊女の一日を2時間毎に描いた12枚のシリーズ「青楼十二時(せいろうじゅうにとき)」は、華やかな吉原の表の顔だけではなく、遊女たちがふと見せる素顔を描き出しているとして評価の高い作品ですが、これは吉原に馴染みの深い蔦重と共に活躍する歌麿だからこそ描くことのできたシリーズと言えます。

蔦重と歌麿の最期

しかし、1791年に蔦屋から出版された複数の出版物が幕府によって摘発、蔦重は財産の半分を没収されてしまいます。その後も蔦重は、幻の絵師、東洲斎写楽を売り出すなど起死回生を試みましたが、1797年に病気で亡くなりました。

蔦重亡き後も、歌麿は絵師として多くの美人画を描き続けましたが、1804年に禁制の画題を描いた浮世絵を出版したとして処罰され、手鎖50日の刑に処されます。それ以降、歌麿は病にかかり、2年後に失意のうちに亡くなりました。

ほぼ同じ時期に生まれ、そして同じような末路を辿って亡くなった、版元・蔦屋重三郎と絵師・喜多川歌麿ですが、この2人の活躍によって浮世絵美人画の歴史は大きく進化を遂げました。蔦重と歌麿の関係からわかるように、江戸の版元が担う役目は現在のプロデューサーのようなもので、出版を企画し、絵師を選び、その絵師と彫師・摺師たちを取りまとめて出版するまでの全工程に深くかかわっていたのです。蔦屋重三郎無くしては、美人画の大家・喜多川歌麿は生まれませんでした。蔦重と歌麿は、まさに浮世絵界における二人三脚の風雲児、そして革命児であったのです。