水辺で涼む 夏の浮世絵

葛飾北斎 富嶽三十六景

「神奈川沖浪裏」

現在の横浜本牧沖から富士を眺めた図。「浮世絵と言えば、これ!」というくらい世界的に有名な作品です。北斎が長年に渡って描いてきた波の作品の中でもダイナミックな構図と静と動が交錯する画面は圧巻の一図です。国内外の有名な美術館・博物館にも所蔵され、現代のアーティストに今なお影響を与え続ける世界的名画といえるでしょう。

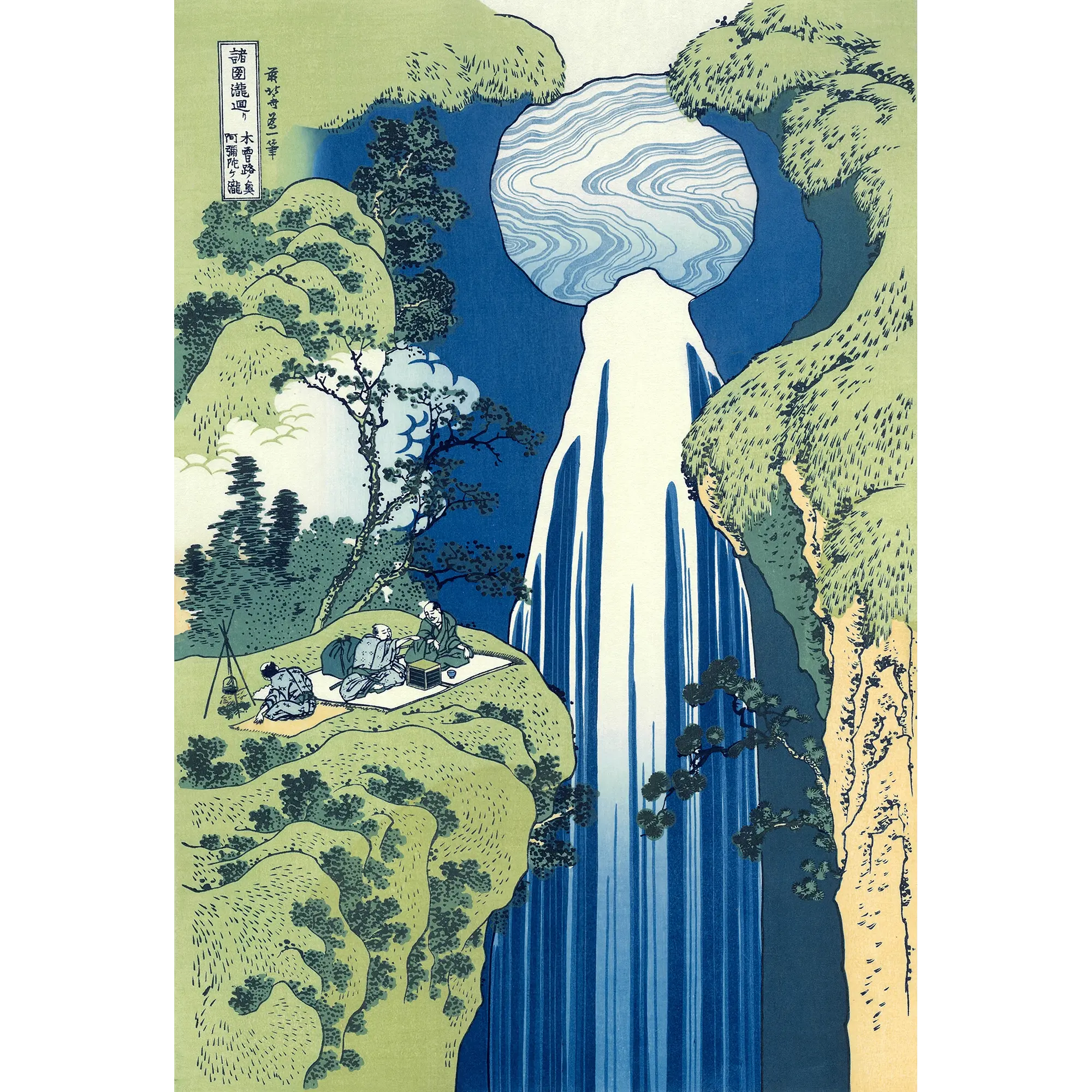

葛飾北斎 諸国滝廻り

「木曾路ノ奥阿弥陀の滝」

現在の岐阜県郡上市白鳥町に位置し、今なお日本三霊山の一つである白山を参詣する人々が滝行をする場所で、日本の滝百選にも選ばれています。滝底へ落ちていく手前の見えない部分を北斎持ち前の想像力で抽象的に描いたことが、流れ落ちていく水の勢いをより強く感じさせる効果となっています。このデザインは、日本古来より伝わる観世水(かんぜみず)という模様を北斎が改めてデザインしたものです。

葛飾北斎 富嶽三十六景

【ご予約受付中】「甲州石班沢」

富士川に面する鰍沢(かじかざわ)の南側にあった禹之瀬(うのせ)と呼ばれる渓谷付近をイメージしたと言われています。自然の鋭く厳しい一面を、漁師の親子が岩上から投網を引き上げようとするこの図に集約させています。北斎の人物描写の上手さが凝縮されています。藍の濃淡だけで表現した大変色鮮やかな作品で、海外の人々には大変人気の作品です。海外からやってきた人工の顔料「ベロ藍(プルシアンブルー)」は、鮮やかで透明感のある青を作り出し、それまでの時代では難しかった海や川、空の新たな表現を可能にしました。北斎をはじめ、広重と同時代に活躍した多くの絵師たちが「ベロ藍」を使用しています。

歌川広重 六十余州名所図会

「阿波 鳴門の風波」

この図は、広重が全国の名所を描いた晩年の人気シリーズ「六十余州名所図会」の一枚です。現在も観光地として有名な「鳴門の渦潮」を描いたこの図は、「六十余州名所図会」の中でも名作のひとつとうたわれています。波と波とがぶつかり合い、交錯しながら流れていく渦潮から、まるですさまじい轟音が聞こえてくるようであります。

歌川国芳

「宮本武蔵の鯨退治」

江戸初期の剣客・宮本武蔵を描いた浮世絵で、鯨退治の伝説をもとに描かれています。三枚続きの画面いっぱいに横たわる大鯨。海面は斜に迫り上がり、平衡感覚を失う程に荒れ狂っており、一方画面の右上端に切り取られた空には暗雲が立ちこめているが、鯨の背に乗る武蔵の表情には一抹のかげりも無く、自信に満ちあふれています。