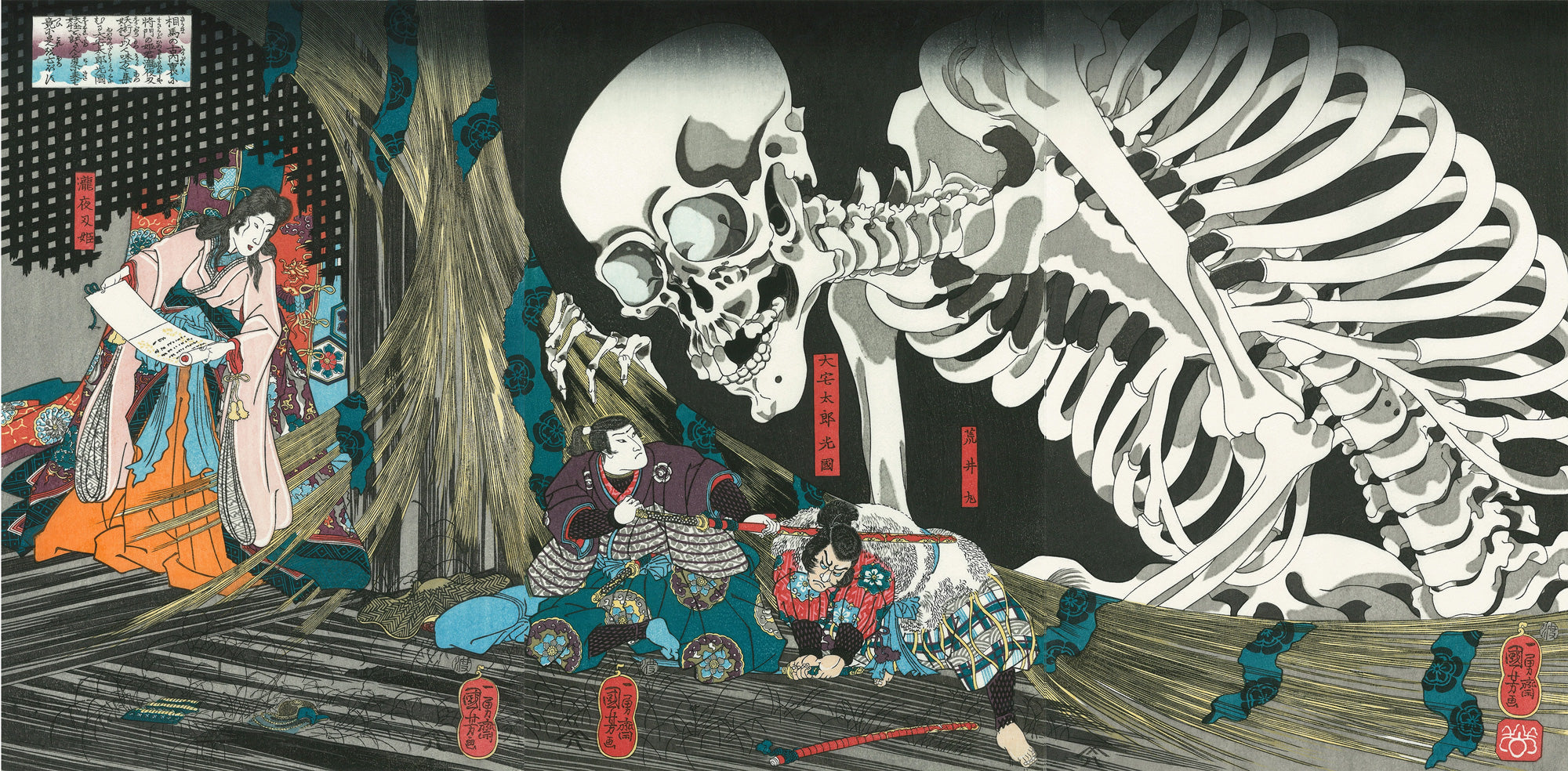

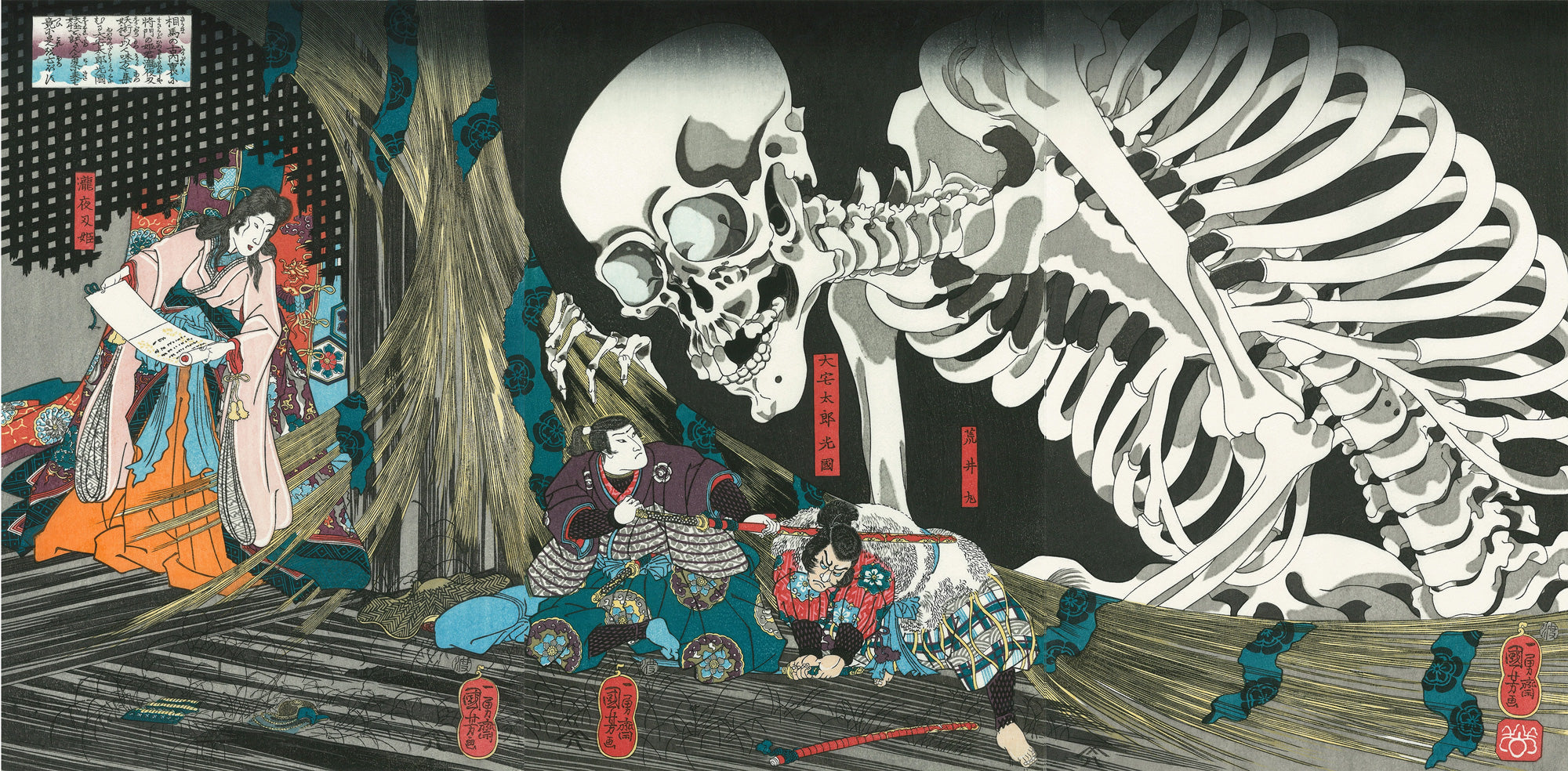

歌川国芳「相馬の古内裏」

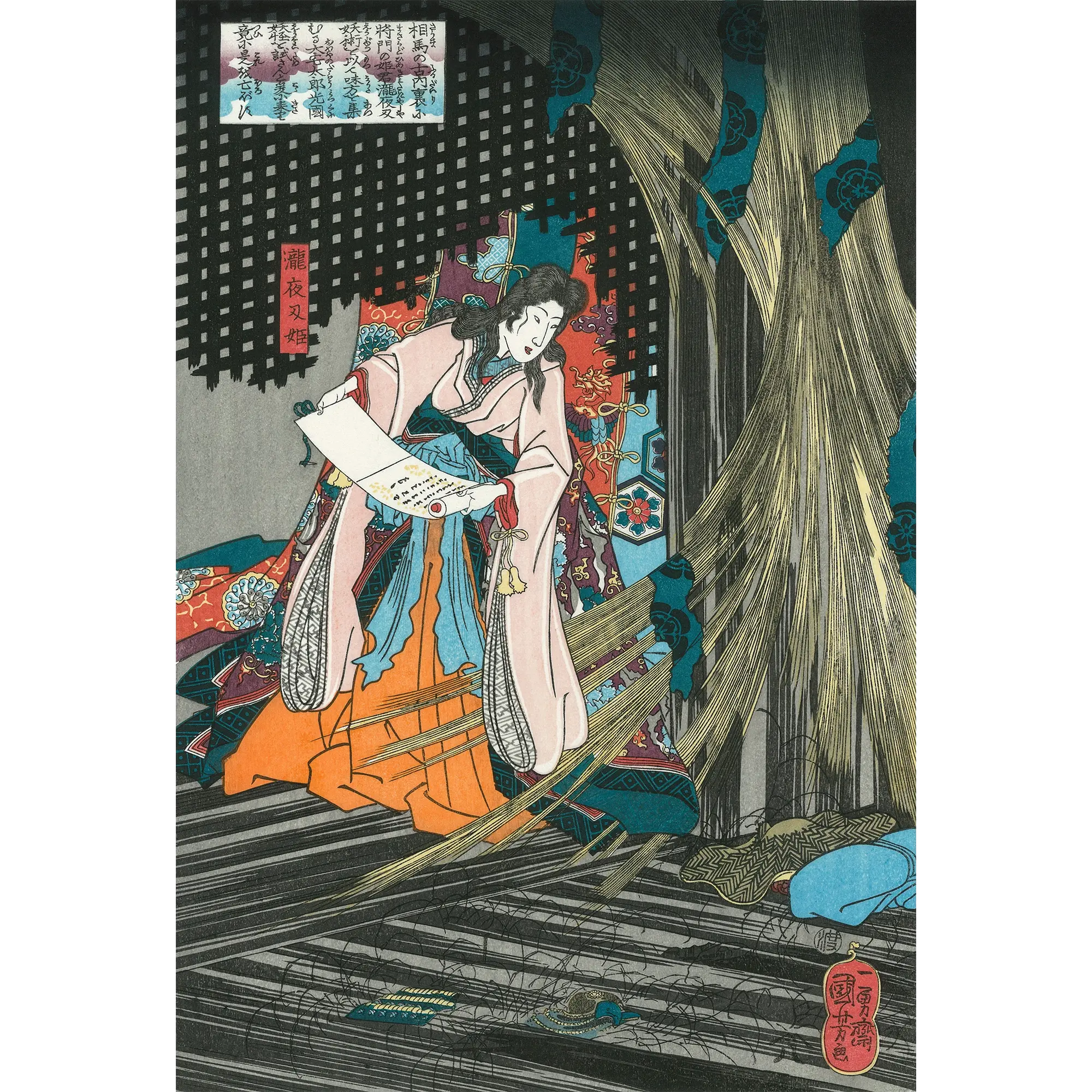

瀧夜叉姫は、平将門の遺児とされる伝説上の人物。蝦蟇(がま)の精霊から妖術を授かり、相馬の古内裏に妖たちを集結させて謀反を企てるも、大宅太郎光國に破れ自刃をしました。この瀧夜叉姫の哀しい物語は、様々な文学・芸能の題材となっています。国芳の描いた骸骨は三枚に渡って描かれていることからも、とても迫力があり、海外でも大変人気の図柄です。

↙️作品をもっと楽しむミニコラム掲載中

価格

(¥66,000税込)

仕様(額・マット)について<三枚続>

A: 版画のみ(台紙付)

お選びいただいた作品を、三点重ねて台紙にはさんだ状態でお届けいたします。

|

B: 額付

お選びいただいた作品をアダチ特製浮世絵専用額(三枚続:500 × 925 mm)に入れた状態でお届けいたします。

|

C: 版画+額装用マット

お選びいただいた作品とアダチ特製浮世絵専用額(三枚続)用のマットを組み合わせた状態でお届けします。

既にアダチ特製浮世絵専用額(三枚続)をお持ちの方にお選びいただく商品です。

|

|

| マットを入れることで、絵がより引き立ちます。また、作品がアクリル板に直接触れることを防げます。 | |

仕様(額・マット)について<三枚続>

A: 版画のみ(台紙付)

お選びいただいた作品を、三点重ねて台紙にはさんだ状態でお届けいたします。

|

B: 額付

お選びいただいた作品をアダチ特製浮世絵専用額(三枚続:500 × 925 mm)に入れた状態でお届けいたします。

|

C: 版画+額装用マット

お選びいただいた作品とアダチ特製浮世絵専用額(三枚続)用のマットを組み合わせた状態でお届けします。

既にアダチ特製浮世絵専用額(三枚続)をお持ちの方にお選びいただく商品です。

|

|

| マットを入れることで、絵がより引き立ちます。また、作品がアクリル板に直接触れることを防げます。 | |

| サイズ/重量 | 画寸法(三枚続):37.0 × 75.5 cm |

| 素材 | 用紙:越前生漉奉書 |

| 特徴 | 版種:木版画 |

| 備考 | 作品解説(日英併記)付き |

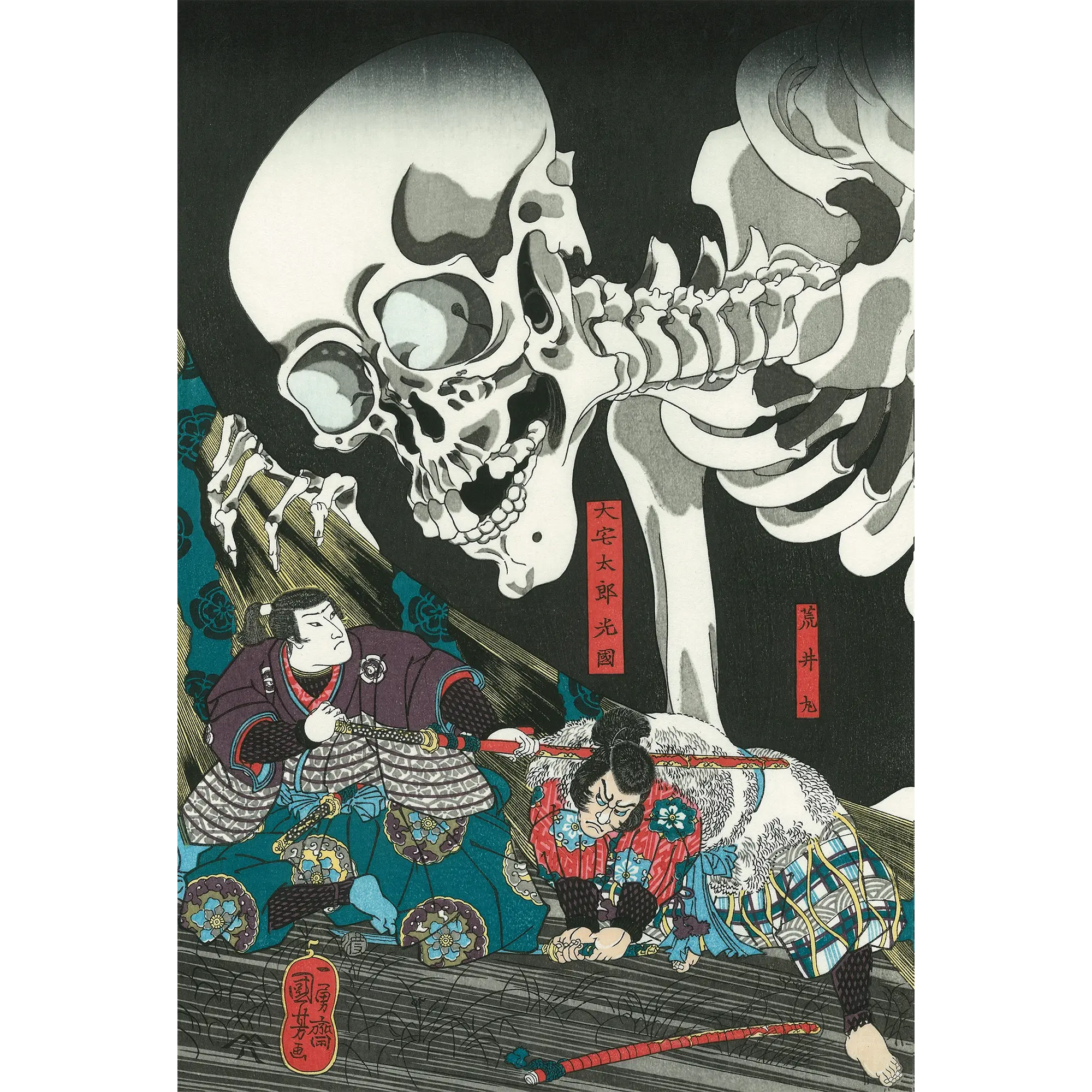

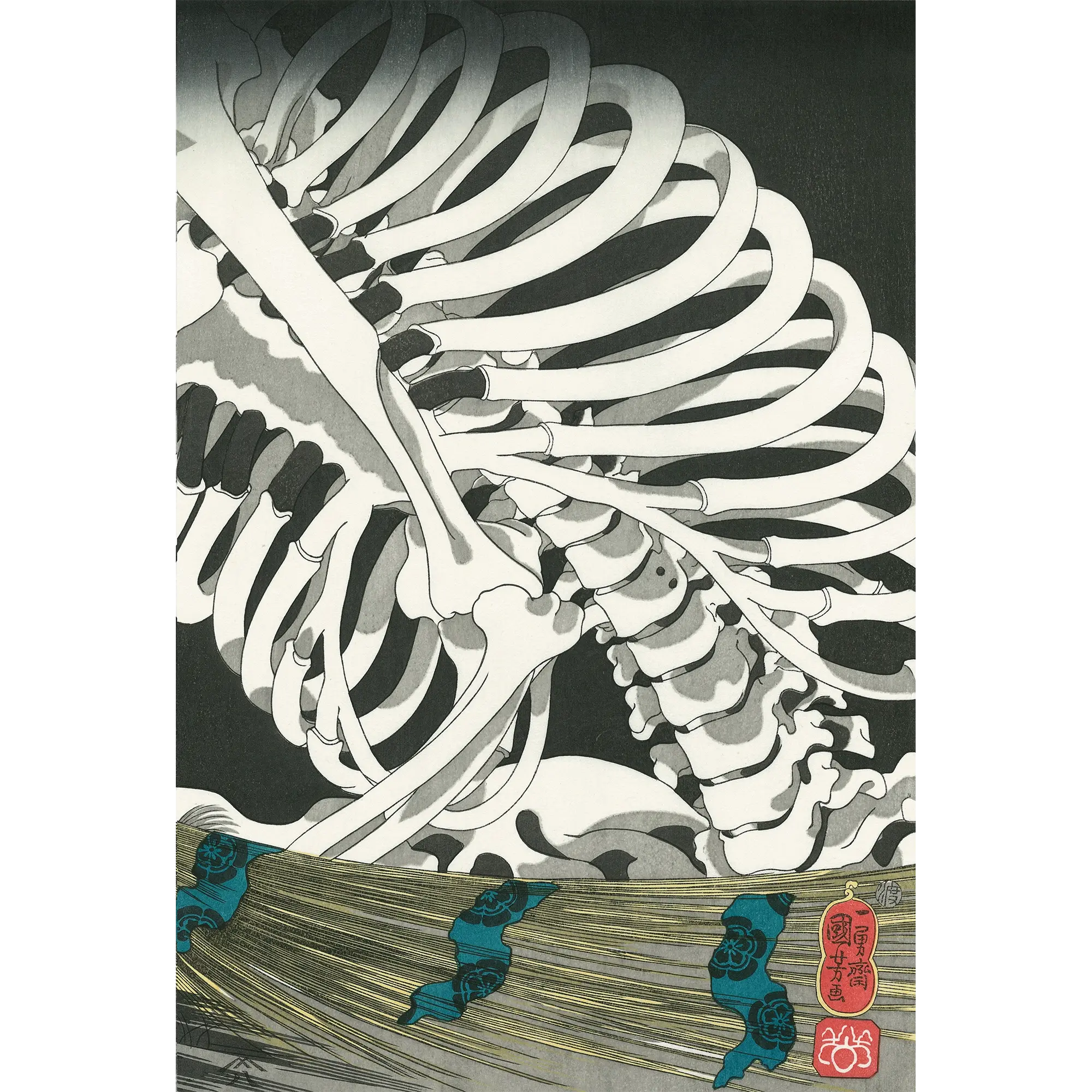

破れた御簾をかき分け、暗闇の中にぬっと顔を出す巨大な骸骨が印象的な「相馬の古内裏」。この作品は、通常サイズの浮世絵を3枚並べて作られた「三枚続」と呼ばれる大きさの作品です。

作品の大きさがお分かりいただけるでしょうか。

では、どうして画面を3枚に分けて作る必要があったのでしょうか?

今回は、浮世絵の素材や作業に着目しながら、当時の人々がワイドな画面を1枚ではなく3枚に分けて作り上げた、その理由に迫ってまいります。

◆ミニコラム①:検証!三枚続はなぜ生まれたか~浮世絵を作るための素材から

浮世絵に使われる主な素材としては、まず版木と和紙があげられます。

<版木>

江戸当時、浮世絵は1度に200枚程度が摺られました。売れ行きが良ければ、さらに200枚ごとに増刷されていったと考えられており、数多くの枚数を摺るために版木には摩耗しにくいことが求められました。そのため材には、硬さに加えて木目の一定さや細かさ、そして伸び縮みが少なく耐久性に優れているといった性質を兼ね備えた「山桜」の木が選ばれ、それを縦に切り出した「板目」の材が使われてきました。

山桜は、樹齢100年でようやく直径50cmの太さの木に成長するといわれており、当時から貴重な素材であったことがわかります。

<和紙>

浮世絵には、楮(こうぞ)を原料とした手漉き(てすき)の和紙が使われています。楮を下処理し、煮ることによって原料の繊維同士を分離させた後、水と混ぜて「簀桁(すげた)」と呼ばれる道具で漉いていきます。楮の繊維が絡まって漉きあがるため、とても丈夫な紙となります。色ごとに何度も摺り重ねる浮世絵には耐久性が求められることから、最適な素材であるといえます。

手に持っている道具が「簀桁」です。

和紙は、使われる目的によって大きさや漉き方が異なり、浮世絵にも数種類の和紙の規格がありました。中でも「大奉書」が当時の主流で、「大奉書」を半裁した「大判」サイズのものが、有名な北斎の「神奈川沖浪裏」などに使われています。

「神奈川沖浪裏」はその半分のサイズです。

国芳の三枚続の作品にも、この「大判」サイズの和紙が3枚用いられています。

大きさの違いがわかるでしょうか。

では、「三枚続」の大きさの浮世絵を1枚の絵として作った場合について考えてみましょう。

制作に不可欠の素材である版木や和紙は完成品とほぼ同じサイズ、縦 約37cm、横 約75.5cm以上の大きさのものが必要となります。

<版木>

↑「相馬の古内裏」の主版。

1枚絵で作る場合には約40cm×80cm程度の板が必要になります。

板目を使うため、芯を避けて40cm近い幅、そして80cm近い長さの材を取るのは、通常以上に費用がかかることが予想されます。また、用意ができたとしても、天然のものですから数に限りがあり、供給が安定しないことも想像できます。

<和紙>

三枚続のサイズの和紙を一枚漉の和紙として作る場合には、まず先ほどご紹介したように「大奉書」という通常の浮世絵(=大判サイズ)の2倍の大きさのものが一つの規格となっていますので、三枚続サイズの和紙を作ろうと思った場合には、「大奉書」の1.5倍の大きさで漉かなければなりません。

↑下に敷かれた白い紙が大奉書。

三枚続を作るには、1.5倍の大きさが必要です。

そのためには、「簀桁」などの道具から新たに作ることになります。和紙は「簀桁」を両手に持って漉くため、その横幅が長くなることは漉く人にとっては大変であろうことが予想されます。 費用や効率の面からみても、大きな和紙を大量生産するのは現実味がなさそうです。

◆ミニコラム②:検証!三枚続はなぜ生まれたか~彫師・摺師の作業から

次に、彫師や摺師たち作り手の現場がどうなるか見てみましょう。

浮世絵ではありませんが、以前、現代のアーテイスト・草間彌生さんの木版画作品を特別なサイズ(縦 約30cm、横 約90cm)で制作しました。これは三枚続を1枚で作った時とほぼ同じくらいの大きさです。こちらの制作時の彫師、摺師の作業風景と、最も一般的な浮世絵の大きさ「大判」サイズの作品を作る際の作業風景を比較してみます。

<彫の場合>

| 広重「日本橋 朝之景」(大判サイズ) |

草間彌生さんの作品(約30×90cm)

|

|

|

|

⇩

|

⇩

|

|

|

いずれも同じ彫台で作業していますが、右側の大きな作品の場合には、彫台から版木がかなりはみ出てしまっています。作業は可能ではありますが、結構大変そうなのがお分かりいただけると思います。

<摺の場合>

次に、摺の作業風景をご覧ください。

| 北斎「神奈川沖浪裏」(大判サイズ) | 草間彌生さんの作品(約30×90cm) |

|

|

|

⇩

|

⇩

|

|

|

|

⇩

|

⇩

|

|

|

いずれも同じ摺台で作業していますが、右側の大きな作品の場合には、摺る和紙を見当(紙の位置合わせの目印)に運び、体を捻りながら左端から右端まで一枚当たりかなり時間をかけながら摺っていました。そして、版木から和紙を剥がすときもいつも以上に慎重でした。写真を見ていただくと、体の大きな人でないとなかなか難しい動きであることがお分かりいただけると思います。

このように、大きなサイズの版木と和紙が用意できたとしても、彫師や摺師の制作現場においてもより大きなスペースが必要だったり、作業できる職人が限られてしまったりと、不便なことが多いのがわかります。

◆ミニコラム③:三枚を並べて大画面を作るのは、効率化された最良の方法だった!

浮世絵に使われる素材や制作現場についてみてきましたが、「三枚続」のサイズの絵を1枚の絵として制作することは、採算性・効率性の点からも、現実的ではないことがご理解いただけたと思います。

浮世絵は、決められた規格のサイズで制作することによって、多くの人が安価に楽しむことを可能にし、江戸時代に大流行しました。

こうした制約の中で迫力の大画面を実現させたのが、「大判」サイズの浮世絵を3枚並べた「三枚続」という手法でした。「三枚続」は、国芳より前に活躍した鳥居清長や喜多川歌麿の頃の作品にも見られますが、そのころの三枚続きは、一枚でも作品としてみられるような画面の使い方をしたものが大半でした。

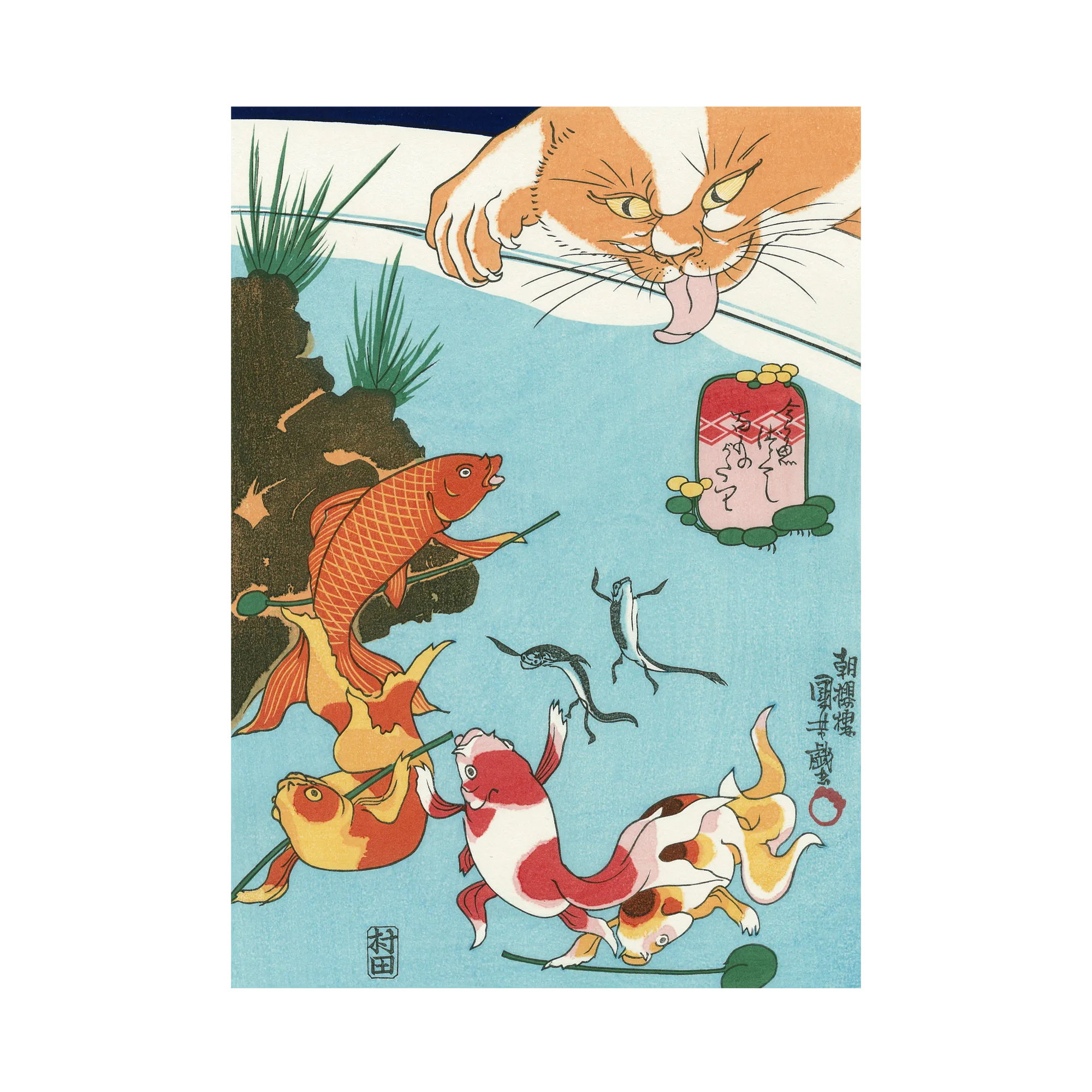

↑喜多川歌麿「婦人泊り客之図」

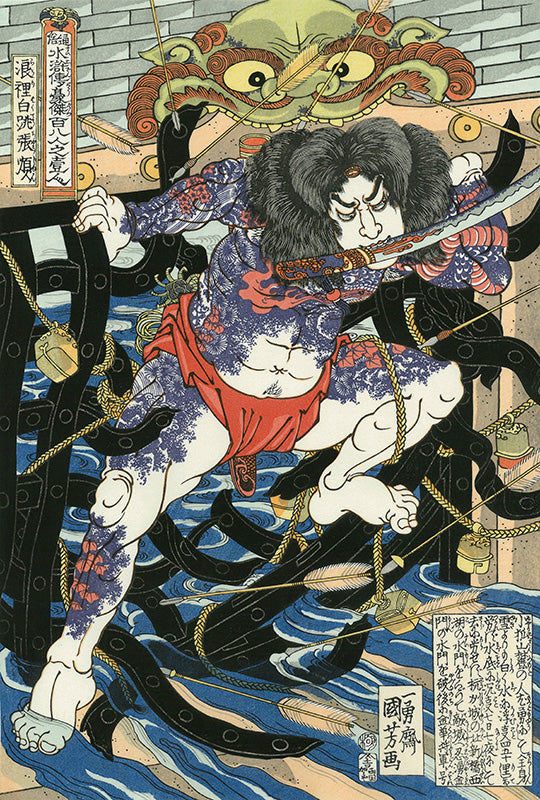

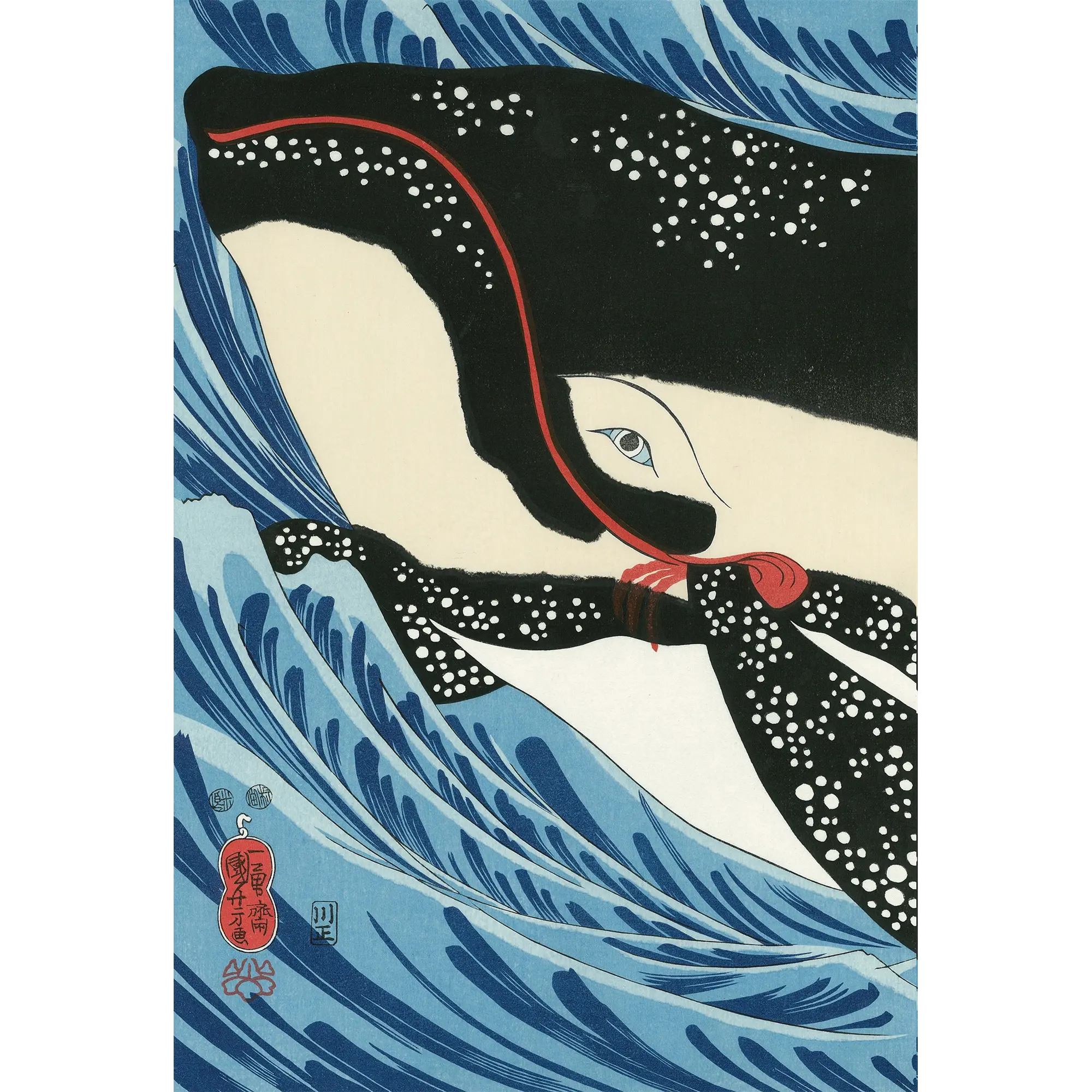

それに対して国芳は、「三枚続」の画面をいっぱいに使って、がしゃ髑髏や鯨、そして鰐鮫などを画中に登場させながら、迫力ある武者絵を数多く描いて、見る人を惹きつけることに成功しました。

今回取り上げた「相馬古内裏」をはじめとする国芳の「三枚続」は、浮世絵特有の制約の中でどうしたら人々を楽しませることができるかを考え、試行錯誤の末に生み出されたものだったのです。

国内のお届け先には宅配便(ヤマト運輸)、海外のお届け先にはFEDEX もしくは、EMS(国際スピード郵便)にてお届けしています。それ以外での配送をご希望の方は、ご注文の前にお問合せください。

<国内配送>

宅配便(ヤマト運輸)

・送料は全国一律700円です。

【送料無料特典】1配送先(国内)につき、合計55,000円(税込)以上ご注文いただいた場合、送料無料です。

・ご注文の際、[お届け希望日時]を指定いただけます。

お急ぎの場合は、ご注文の前に、お電話でご相談ください。

アダチ版画研究所 TEL : 03-3951-2681

火~金曜日 10:00-18:00 / 土曜日 10:00-17:00 (日・月曜、祝日休)

<国際配送>

FEDEX(フェデラルエクスプレス)

・配達にかかる費用・日数はお届けする国・地域によって異なります。(お届け希望日を承ることができません。)

・配送地域によってFEDEXのサービスがない場合、また個別にご希望をいただいた場合には、EMS(国際郵便)を使用いたします。

※土日祝日の発送は行っておりません。ご了承ください。

エリア別 送料と日数の目安

エリアA:東アジア/東南アジア

エリアB:北米/インドネシア

エリアC:ヨーロッパ/中東

エリアD:オーストラリア/ニュージーランド

エリアE:南米/アフリカ

エリア |

お届けまでの日数 | 版画のみ1〜5点 | 額付1点(大判) |

|---|---|---|---|

|

A |

3-6日 | ¥3,600 | ¥5,300 |

|

B |

4-6日 | ¥4,000 | ¥6,000 |

|

C |

4-7日 | ¥4,400 | ¥7,000 |

|

D |

4-7日 | ¥6,500 | ¥8,000 |

|

E |

4-7日 | ¥7,500 | ¥13,500 |

*関税について

国際配送の場合、関税が発生することがあります。通常、関税は荷受人様のご負担となります。関税は、荷受けする国の税関において、発生の有無、金額、支払い方法が決定します。(それらを弊社より事前にお知らせすることができません。)

【ギフトでのご利用(荷送人が関税を負担する)】

FEDEXでの配送に限り、発生した関税を弊社が一時的に立て替え、後日ご注文主様へ実費にてご請求することも可能です。ご注文の際、「ご注文備考」欄に「関税荷送人負担を希望」と記載ください。