雨の浮世絵 ~心にしみる雨の情景~

歌川広重 東都名所

「日本橋白雨」

夕立の日本橋を描いた本図は、広重が手掛けた喜鶴堂版「東都名所」の一図にしてシリーズ随一の秀作。明るい空から降り出した夕立に橋上の人々は傘を差して足早に先を急ぎ、橋の向こうに見える江戸城、更に遠い富士山は雨に霞み、通り雨の臨場感が見事に表現されています。広重の卓越した情景描写が冴える傑作です。

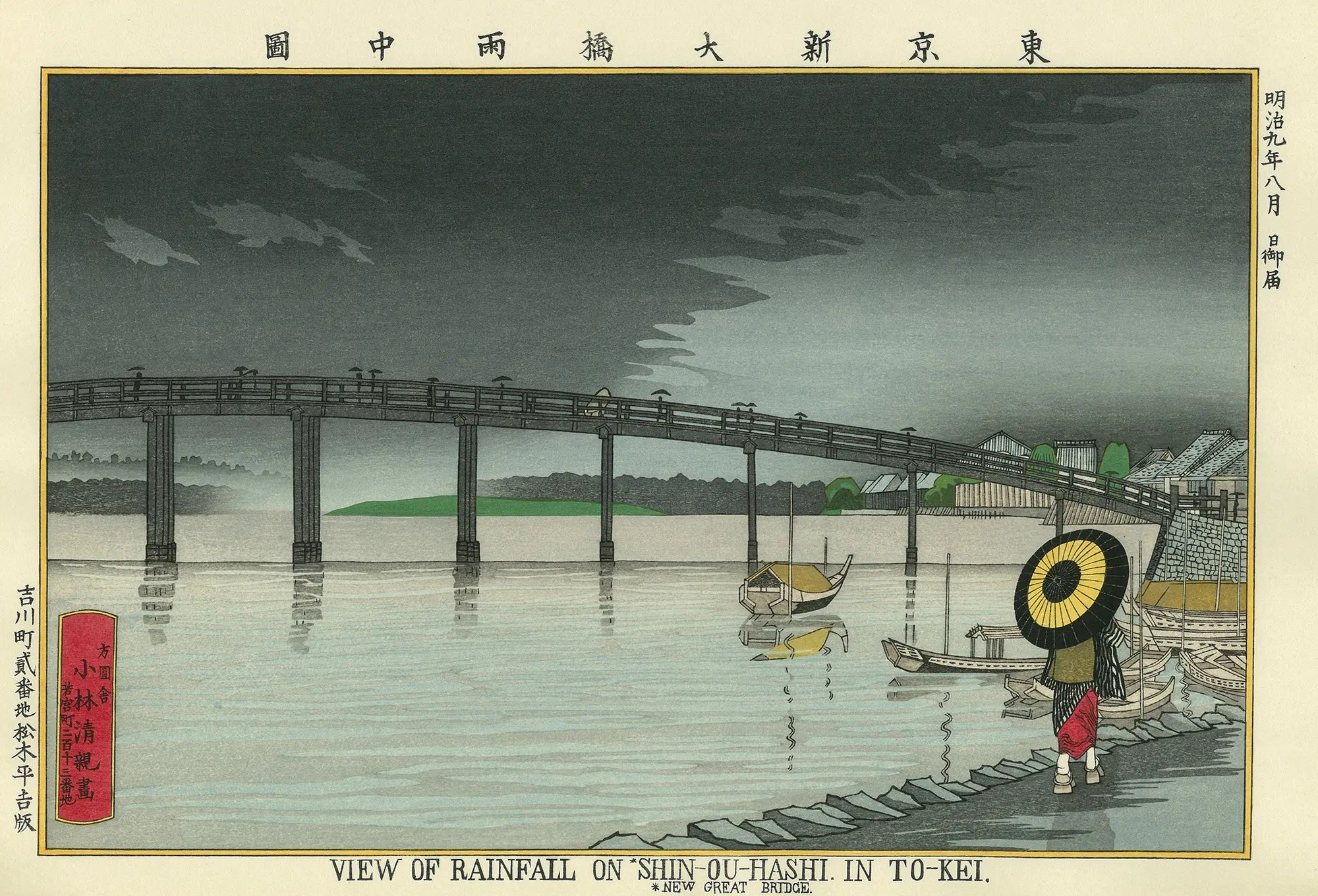

小林清親

「東京新大橋雨中図」

清親の代表作「東京名所図」の中の一図。「光線画」と呼ばれる西洋画の影響を受けた光と影の描き方が脚光を浴びました。雨雲のかかる空の明暗や水の映り込み、雨線を描かず雨を表現する描写など、それまでの浮世絵にはない表現が見られ、江戸から明治へ移り変わる時代の大きな変化が伺えるようです。画面の端に小さく描かれた女性の後ろ姿が印象深く、物語を感じさせる作品です。

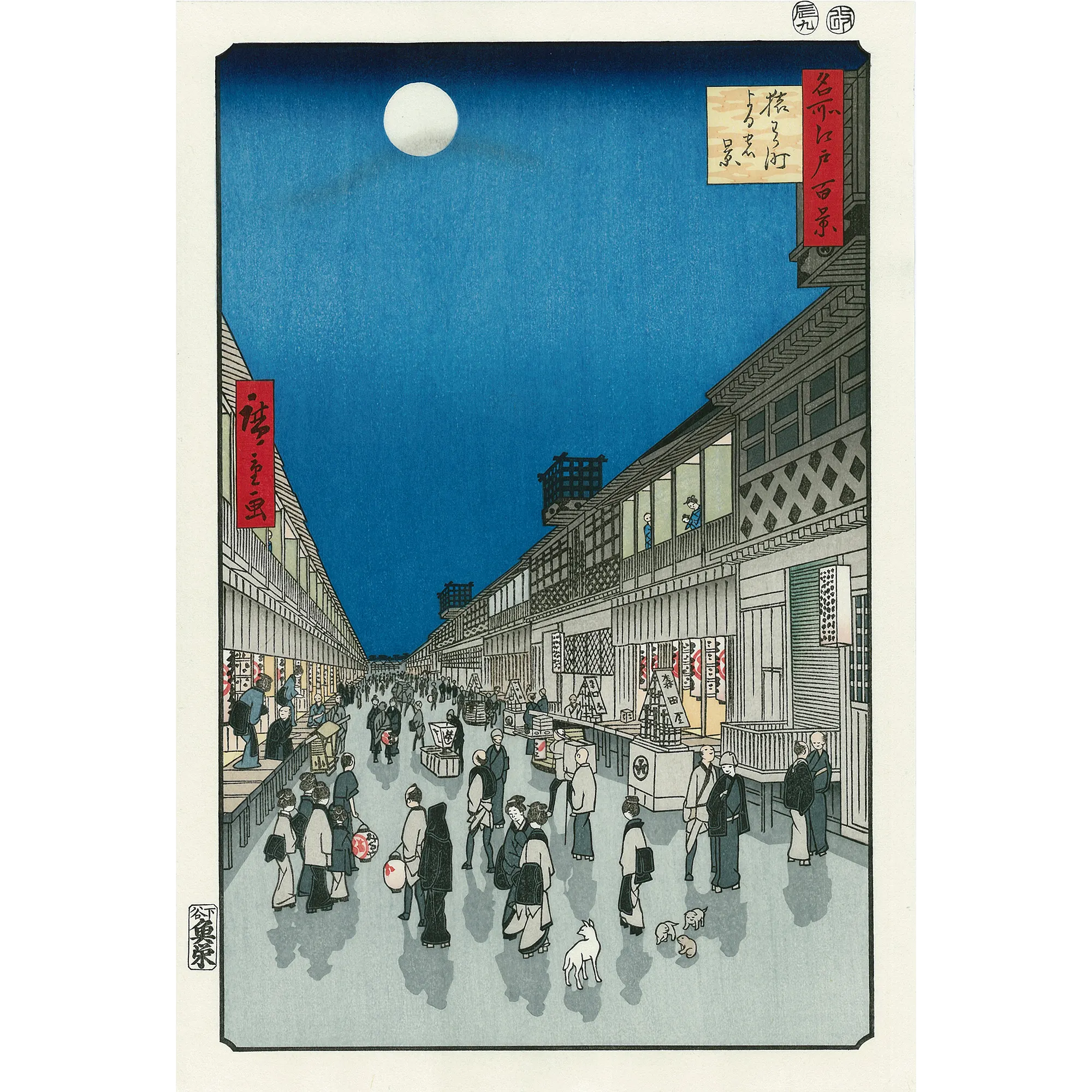

歌川広重 名所江戸百景

「大はしあたけの夕立」

本図「大はしあたけの夕立」は、江戸近郊の様々な風景を描いた、広重晩年期のシリーズ「名所江戸百景」の中の一図です。印象派の画家として有名なゴッホが模写をしたことでもよく知られています。

大橋は、日本橋の浜町から深川六間堀の方にかかっていた橋で、幕府の御用船安宅丸(あたけまる)の船蔵があったことから、「あたけ」とも呼ばれました。大橋を見下ろすような大胆な構図で、突然降り出す夏の夕立の激しさを詩情たっぷりに描いた、臨場感あふれる傑作です。

葛飾北斎

「新柳橋の白雨」

本図は、北斎の狂歌絵本「隅田川両岸一覧」の中から新柳橋(現在の柳橋)の風景を描いた部分を一枚絵にして、復刻したもの。1986年にボストン美術館で本図のオリジナル版木が見つかった際、調査をアダチ版画がおこないました。その版木とアダチ版画が再摺した昭和摺のオリジナルを紹介した展覧会は当時話題となりました。本作品は、その展覧会を記念して制作された貴重なものです。

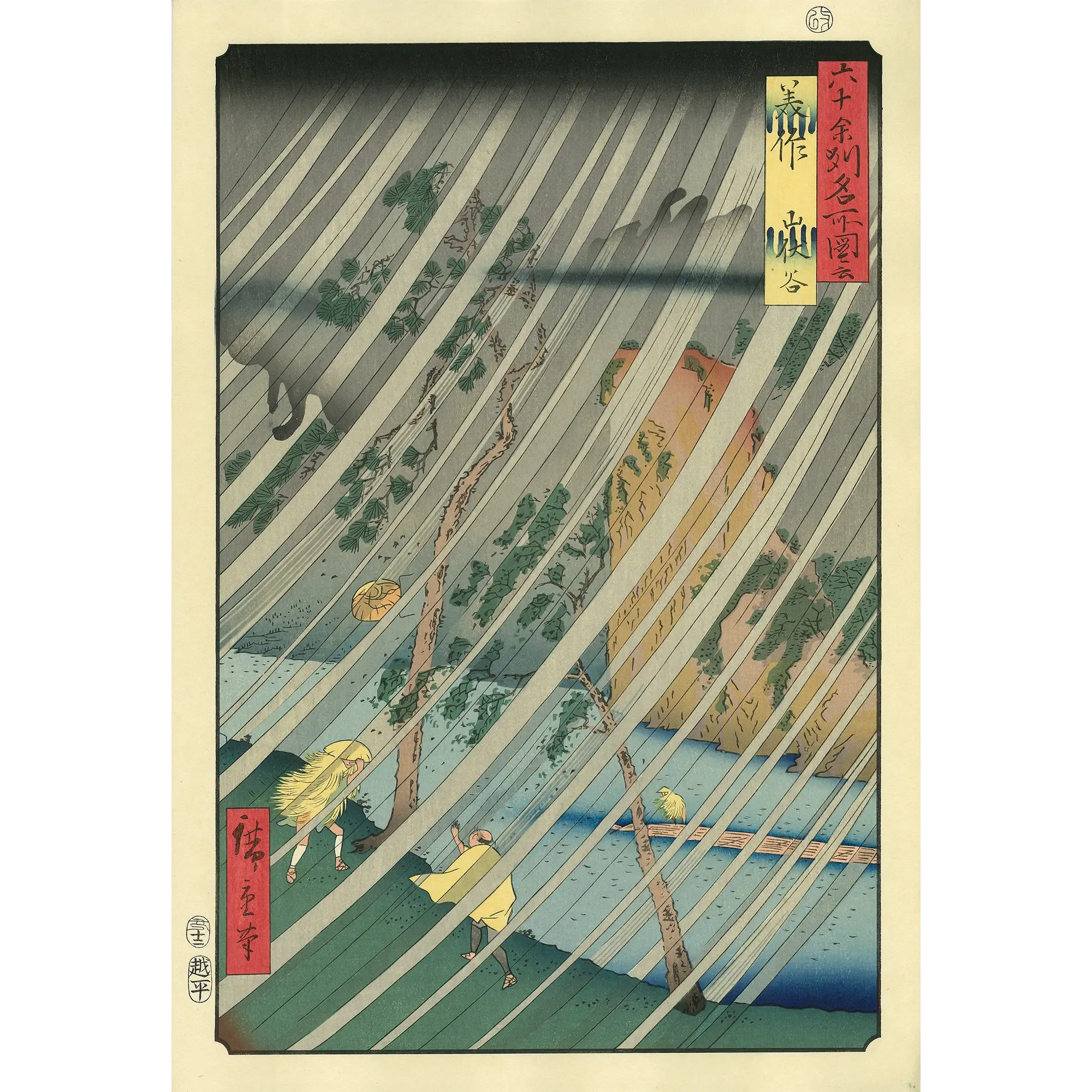

歌川広重 六十余州名所図会

「美作山伏谷」

本図は、広重晩年の一大シリーズ「六十余州名所図会」の一図で、現在の岡山県にあたる美作(みまさか)の山伏谷を描いたものです。竪型の画面には、強風がブラシで描かれたような幅広の曲線で表現され、旅人が笠を吹き飛ばされ、風に翻弄される様子が臨場感たっぷりに描かれています。ぼかしや雲母摺りなど、摺りの高度な技術を駆使して、荒々しい嵐の情景が迫力ある表現で描き出されています。

歌川広重

「雨中の川渡り」

版元・辻屋安兵衛より出版された団扇絵です。実用品として使われた団扇絵には、題材や季節など様々なものが描かれました。本図は、驟雨に襲われた馬子が、空の米俵をかぶり雨をしのぎながら、小川を渡る様子が描かれています。直線で力強く描かれた雨脚、そして白抜きで表現された川の水や地面に跳ね返る雨粒など、大変ドラマティックな描写が印象的な一図です。

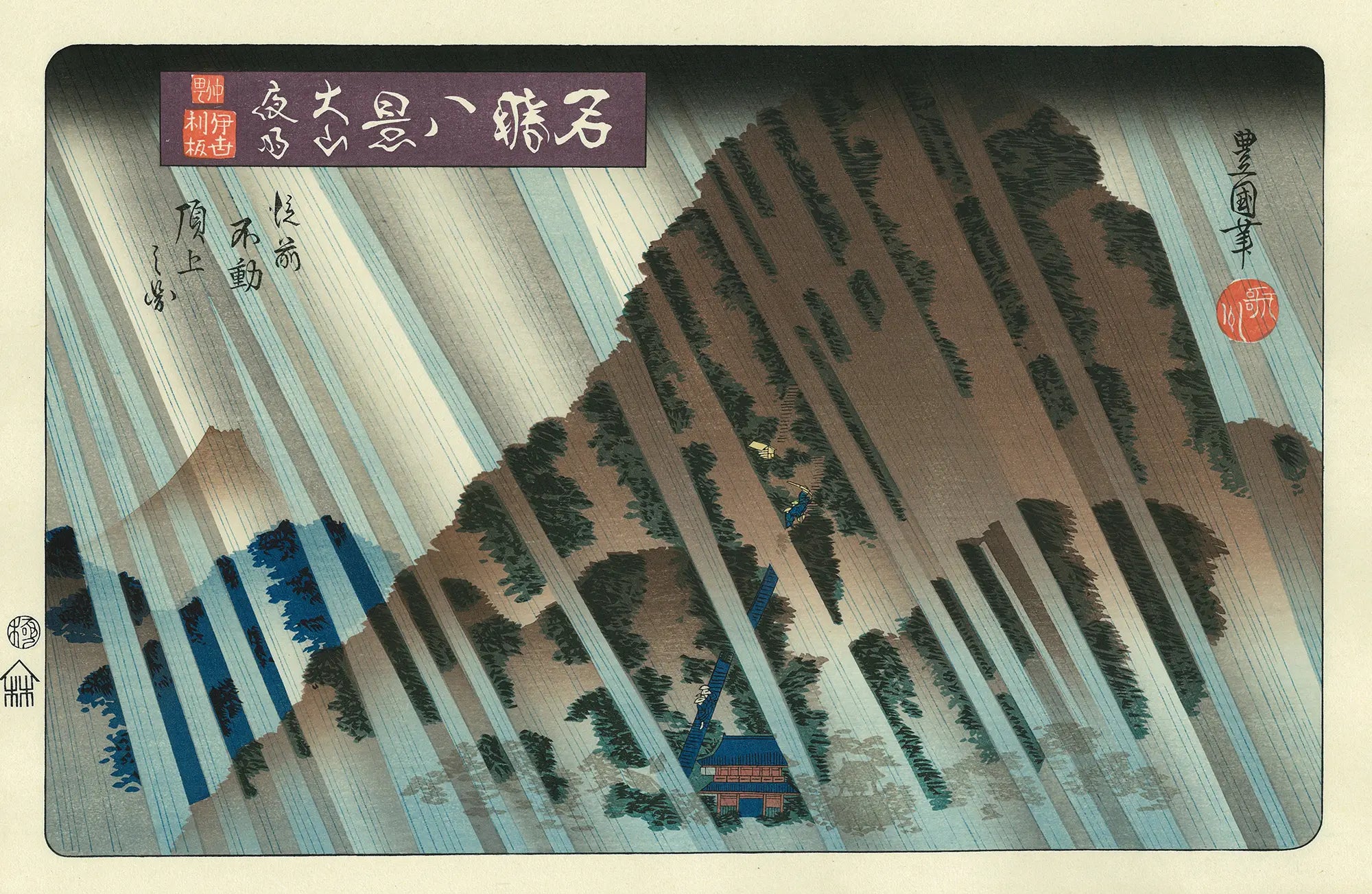

歌川豊重

「大山夜雨」

二代目豊国の最高傑作といえる作品。画面いっぱいに大きく描かれたセピアの山影を豪雨の強い雨脚がかすませ、荒々しい山の天候が迫ってくるような迫力で描かれています。