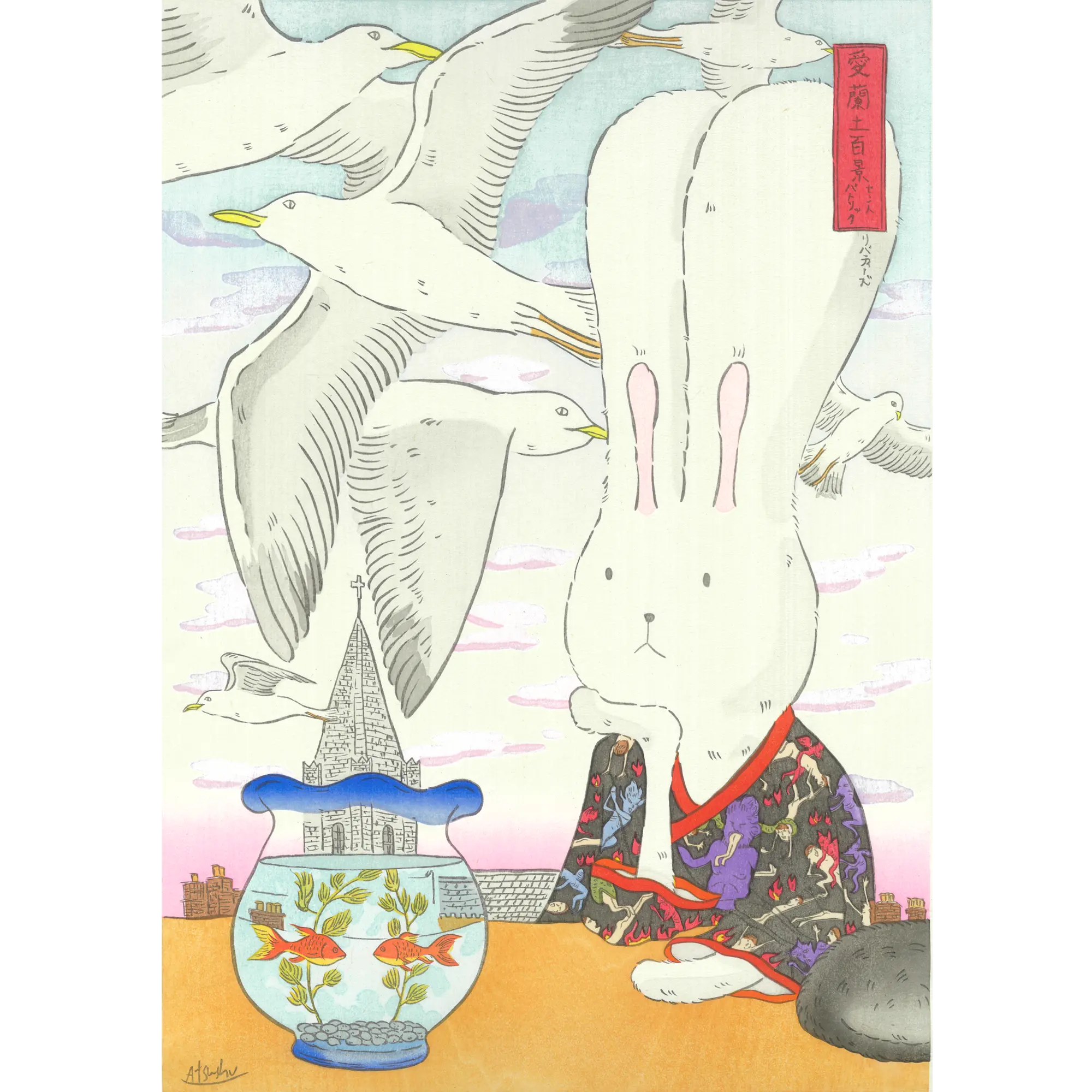

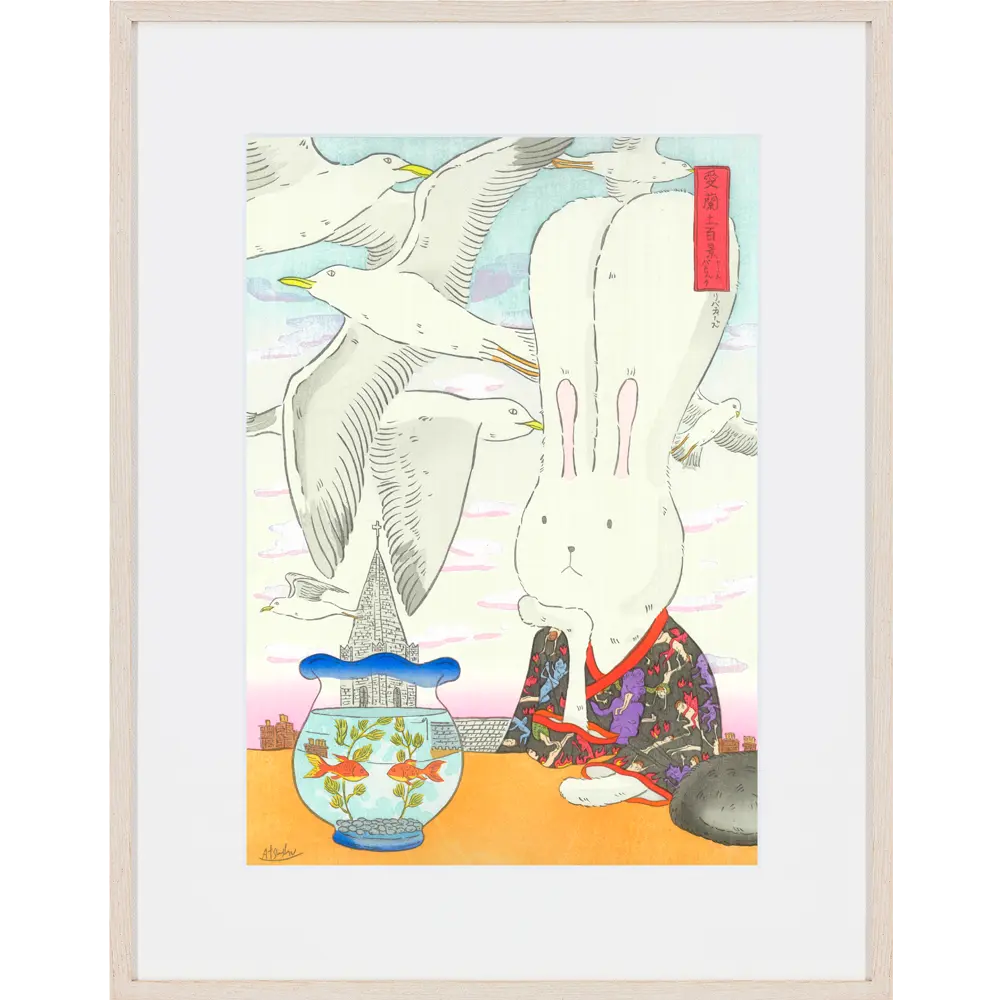

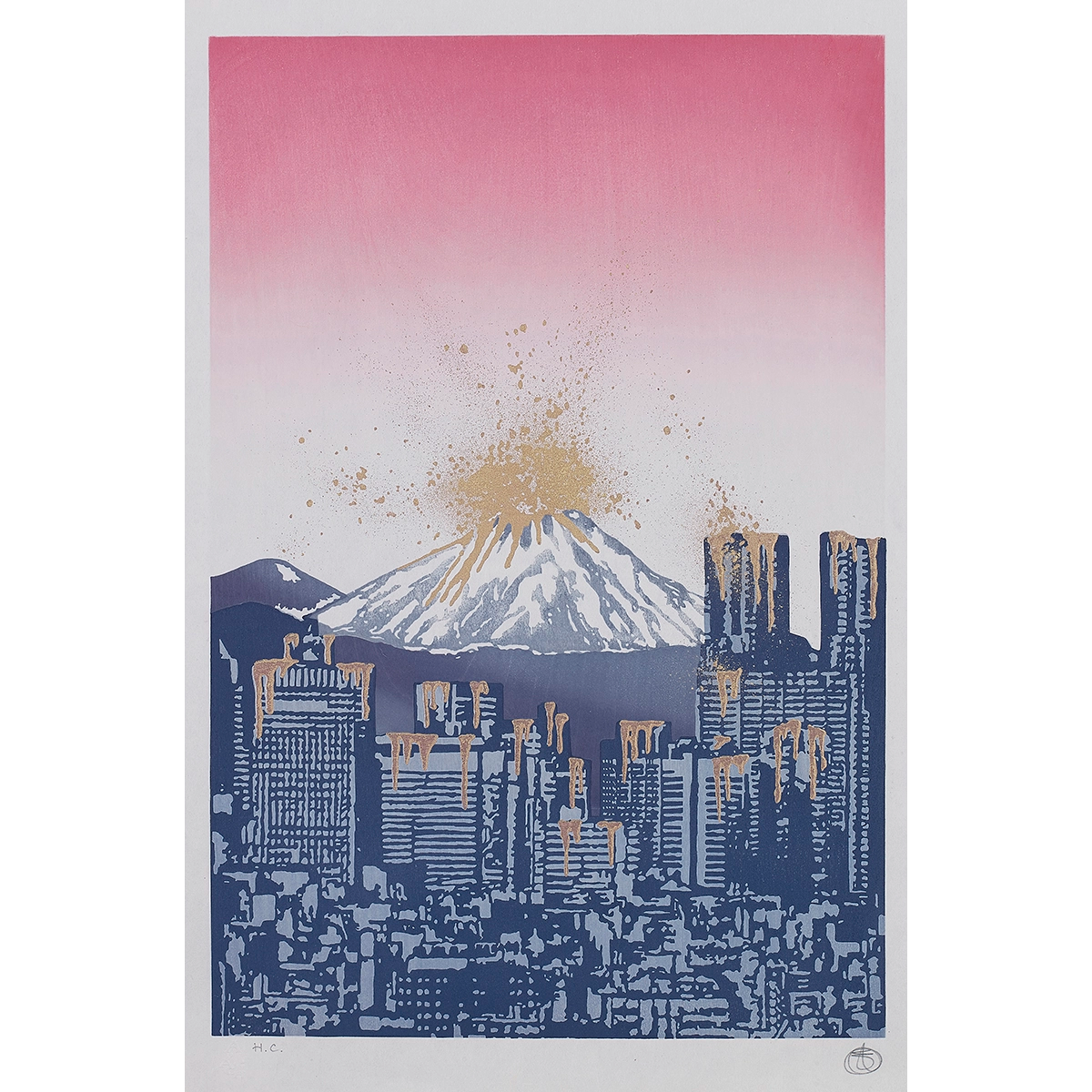

国立新美術館(東京・六本木)での大規模な回顧展、そして仏・アルルの李禹煥美術館の開館も記憶に新しい、現代美術家・李禹煥(リ・ウファン)。戦後日本美術におけるもっとも重要な動向の一つ「もの派」を牽引し、ものともの、そして人との関係性をまなざす作品と著述とで国際的な評価を得てきた氏が、新作版画の制作にあたり着目したのが、北斎や広重らの浮世絵に見られるグラデーションの表現でした。

聡明な美術家の経験と哲学が引き出した奥深い伝統の色合い。李氏自ら「力強く、緊張感を有しながらも、きちんと木版本来の優しさを生かした作品に仕上がった」と語る「Dialogue」シリーズの新たな展開を、ぜひご覧ください。

<p>李禹煥(リ・ウファン)(1936- )</p>

1936年 韓国慶尚南道に生まれる。ソウル大学校美術大学入学後、1956年に来日。日本大学文学部で哲学を学ぶ。「もの派」を牽引した作家として広く知られている。1969年には論考「事物から存在へ」が美術出版社芸術評論に入選。近年の主な個展に、横浜美術館(日・2005年)、グッゲンハイム美術館(米・2011年)、ヴェルサイユ宮殿(仏・2014年)、ポンピドゥー・センター・メッス(仏・2019年)など。2010年に香川県直島町に安藤忠雄設計の李禹煥美術館が開館。主な著書に『出会いを求めて』(1971年)、『余白の芸術』(2000年)。

彫ーCarving

筆の運びを表現する

熟練の彫の技

彫師は小刀一本で、堅い山桜の板の上に、あらゆる形態を彫り上げます。

極めて薄く研がれた刀の刃先から生み出される、シャープなエッジ。李禹煥氏の揺るぎない一筆が有する緊張感を、力強く版に刻みます。

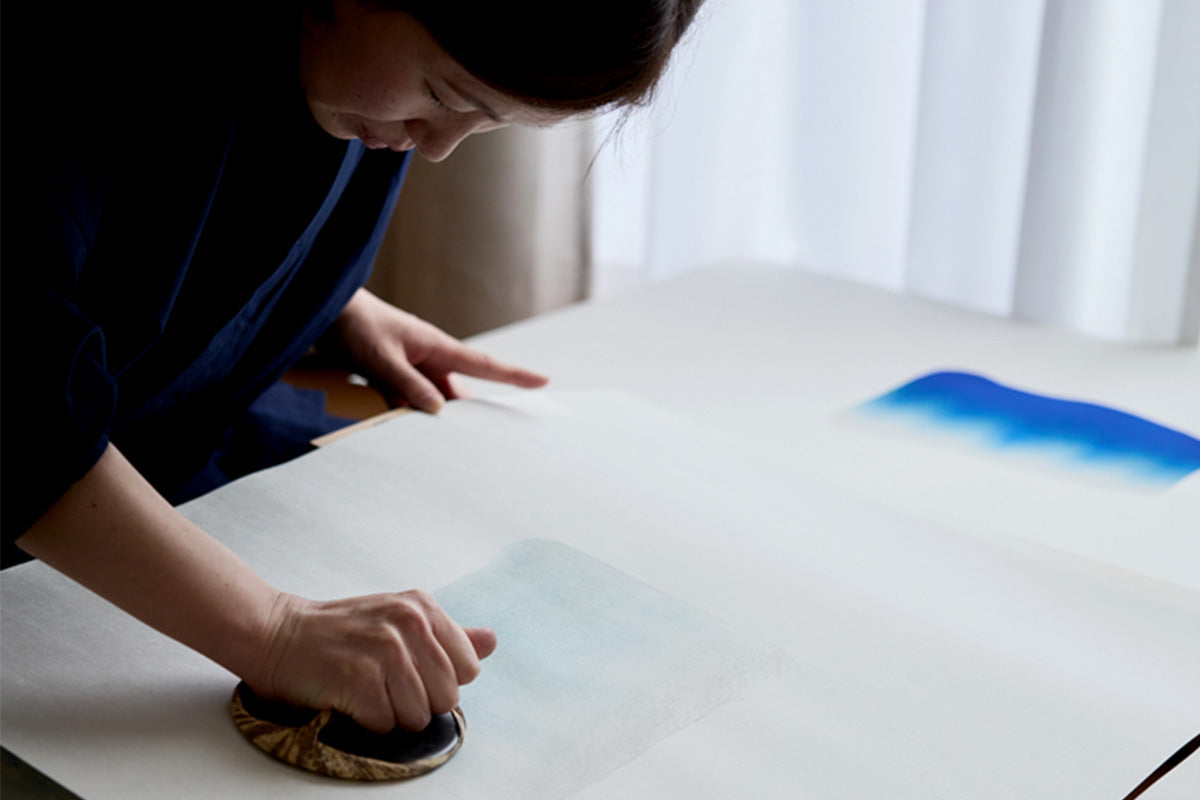

摺ーPrinting

豊かな色の階調を表現する

伝統に培われた摺の技

日本の伝統木版は、摺師の技術によって絵具の粒子を和紙の繊維の中まできめ込み、透明感のある鮮やかな発色を可能とします。

淡い色調で二十度前後、丁寧に摺り重ねて生まれた、深く優しい色合いのグラデーション。素材の性質を最大限に引き出す職人の技術の結晶です。